por María Pagano (Investigadora independiente) y Hugo Ratier (UNICEN, in memoriam)

Casi todos los antropólogos locales saben que Hugo Ratier fue uno de los pioneros de la antropología social argentina. Un grupo menor conoce su vínculo familiar con Carybé, el pintor argentino radicado en Bahía que retrató el candomblé como nadie. Y seguramente muy pocos habían tenido noticia de la bella descripción que Ratier realizó de un candomblé en Salvador (1956), cuando aún no era un antropólogo titulado.

Gracias a un artículo de la antropóloga María Pagano —colaboradora y discípula de Ratier— publicado en la revista Runa, hoy podemos acceder a estos dos valiosos testimonios: los pasajes de una entrevista donde Ratier evoca su temprana relación con la cultura brasileña y la transcripción de aquel registro de su primera visita al candomblé.

1) Pasajes de la entrevista

Hugo Ratier: Diez años; a los diez años llegué a Buenos Aires (desde el Chaco). Hasta los doce creo que me integré bastante bien, pero no tuve grandes amigos acá en la ciudad. Había mucha animosidad en los chicos de Buenos Aires; había “barras”, “banda”, los de un barrio se peleaban con los de otro barrio en términos bastante crueles. Yo eso nunca, yo nunca me adscribí a eso, más bien, estaba mucho tiempo encerrado en casa tratando de ver lo otro. Creo que esa fue una de las primeras maneras de entender que había otros culturales y cuál era el valor que tenían esos otros.

Eso por un lado. Por otro lado, la presencia de un tío pintor, Carybé, que terminó sus días en San Salvador de Bahía (en Brasil). Viajaba mucho, llegaba, a veces regresaba a Buenos Aires y traía cosas exóticas, como por ejemplo arcos y flechas de indios o un “guarda calzón”, que es una especie de delantal de cuero que usaban los gauchos, valorizando esos elementos exóticos. (….)

Me gustaba mucho la música brasilera, aprendí a tocar pandero, aprendí a cantar en portugués, entré a lo brasilero por la música directamente y, allá por mis dieciocho años, entré en contacto con latinoamericanos aquí: colombianos, peruanos, venezolanos. Yo hacía música brasilera y hacía percusión, y todavía de vez en cuando lo hago. Y ahí empecé a leer Antropología, a leer bien “El hombre y sus obras”. Empecé a leer mucho a Linton; lo leía por afición, porque me interesaba esa cuestión. Empecé por el lado de las religiones afro-brasileñas; me interesaba enfrentar esa temática, sin prejuicios, tratando de entender.

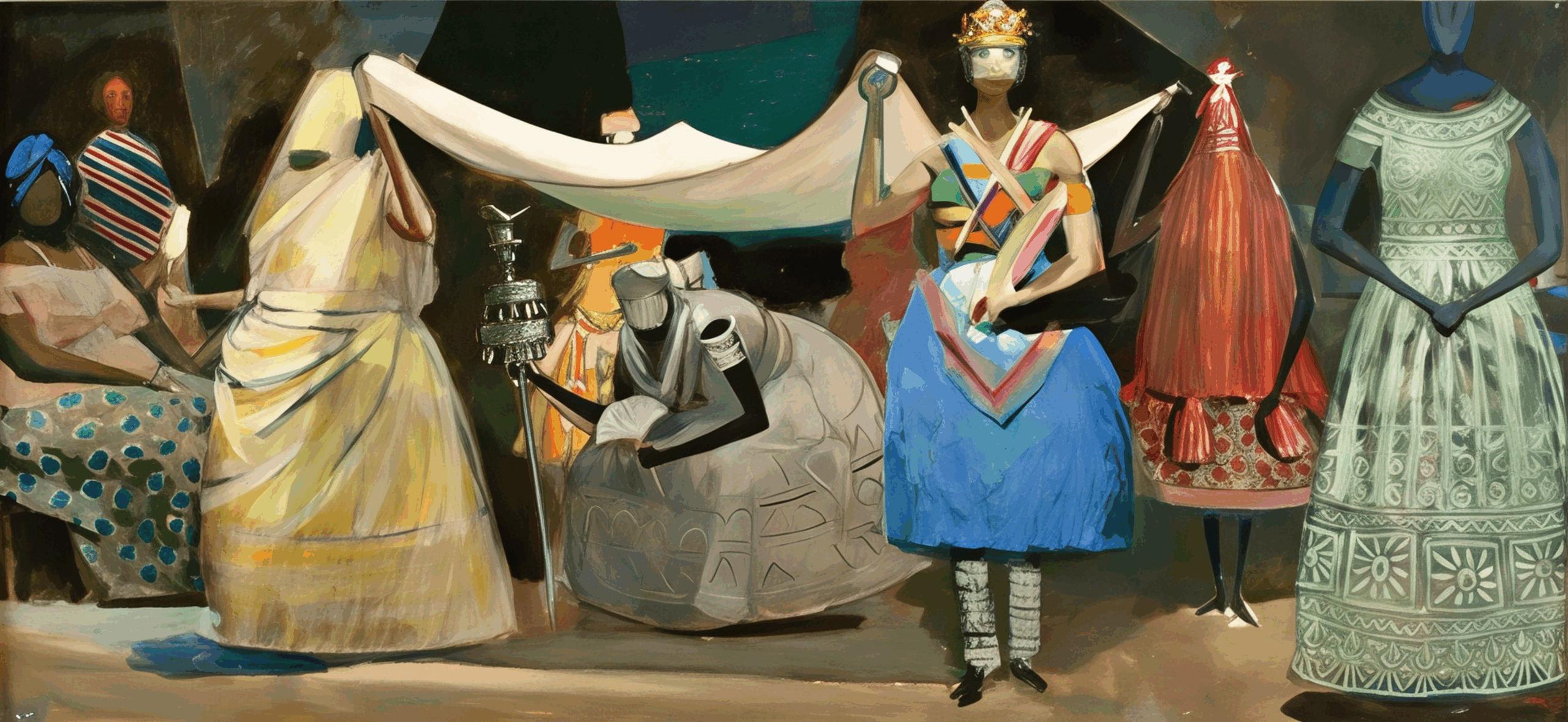

Carybé y la legendaria

mãe Senhora, Oxum Muiwá.

María I. Pagano: ¿Y ahí tiene que ver tu tío Carybé?

Hugo Ratier: Muchísimo, muchísimo. Lo primero que leí fue “El negro brasileño”, de Arthur Ramos. Me fascinó el tema de la religión. Leí otros libros más. Además, la manera en que Carybé se enfrentaba con el otro. Eso era notable. Él estaba siempre a la altura del otro siendo como era: pintor, intelectual ¡qué sé yo! Incluso él estudió las religiones afro-brasileñas desde dentro, se incorporó. Nunca —digamos— traicionó los secretos de la religión; eso no. Eso no se contaba, y bueno, yo en esa época —estoy hablando del año 1956 — fui a Bahía por primera vez. Había leído mucho sobre las religiones. Bueno, con mi tío Carybé anduvimos por los templos de los terreiros, en Salvador, en Bahía. Hace poco me encontré con las notas del cincuenta y seis; no era antropólogo ni pensaba ser, esa era la cuestión. Y bueno, ahí aprendí a acercarme a la gente, con respeto, tratando de entender, directamente. No me servía la visión que pudiera tener un señor blanco en Salvador sobre la religión, sino que me interesaba lo que esta gente tenía.

![]()

2) Viaje a Bahía – Libreta 1 de Hugo Enrique Ratier (1956)

«Enero 6:

Allá a lo lejos se divisa una islita y algo blanco. Es Santos. Gran expectativa. Por fin entramos. […] yo emocionado y con una curiosa sensación de familiaridad, todo me parece conocido, casi diría que llegué a mi tierra después de un viaje. A los costados del pequeño mundo que es el buque, el Brasil grita su mensaje de color y alegría. Casitas de techos rojos, palmeras y negros, negros con su andar bamboleante, de todos los matices, carbón, chocolate, café con leche… Es lento el atraque, del mar azul purísimo pasamos al río, al puerto feo, como todos los puertos del mundo.

Enero 9:

Por fin entro en Bahía. Tomamos un ómnibus hasta el plano inclinado, una especie de tranvía triangular, y subimos a la ciudad alta. Allí el tranvía nos lleva a río Vermelho […] Negros, palmeras, subidas y bajadas, tierra roja en violento contraste con el verde intenso de pasto y árboles.

Enero 12:

Fiesta de Bonfim (…) El ómnibus nos dejó al pie de la ladera, un río de gente subía hacia la iglesia. Carritos adornados con papeles de color, jinetes y cabalgaduras ador- nados, banderitas brasileñas, bahianas en su ropa típica y un batir de tambores allá arriba. Alrededor de la iglesia el pueblo festejaba a su modo al santo. Vimos los potes de agua, cántaros altos con flores, pero no alcanzamos el lavado.

Era mi primera fiesta bahiana y mi deseo era meterme entre la gente y hacer mi fiesta particular, mezclarme sin parecer turista, sin hablar en otra lengua.

Había rueda de samba. Dos tambores con parche de piel de serpiente y un instrumento redondo de metal con rayitas en el borde haciendo las veces de reco-reco. Batí palmas con ellos mientras veía las negritas danzar, caminando apenas y moviendo todo el cuerpo. Era enloquecedor. Pero donde me quedé más tiempo fue en la rueda de capoeira. A fuerza de paciencia y codo llegué a la primera fila al lado del tocador de birimban y los pandeiristas. Es estupendo, todo es en broma. Va el pie hacia la cara del otro sin tocarlo, caen blandos, socarrones, algunos jugando siempre con la sonrisa en los labios, horas enteras, aguantando dos, tres y cuatro rivales.

Enero 15:

También lo pasé en casa […] y a la noche ¡por fin! Fui al candomblé. Primero rumbiamos con Carybé, […] para el lado de Amaralina. Allí nos metimos por un caminito que bordea el morro, hasta la orilla del mar. Es un lugar lindo, sobre todo a esa hora del atardecer. Nadie, solo palmeras, el mar, islas de veras y una nube disfrazada de isla con volcán y todo. Nos pusimos panza arriba para mirar el mundo al revés. El cielo se hizo mar y viceversa. Parece mentira, pero es maravilloso.

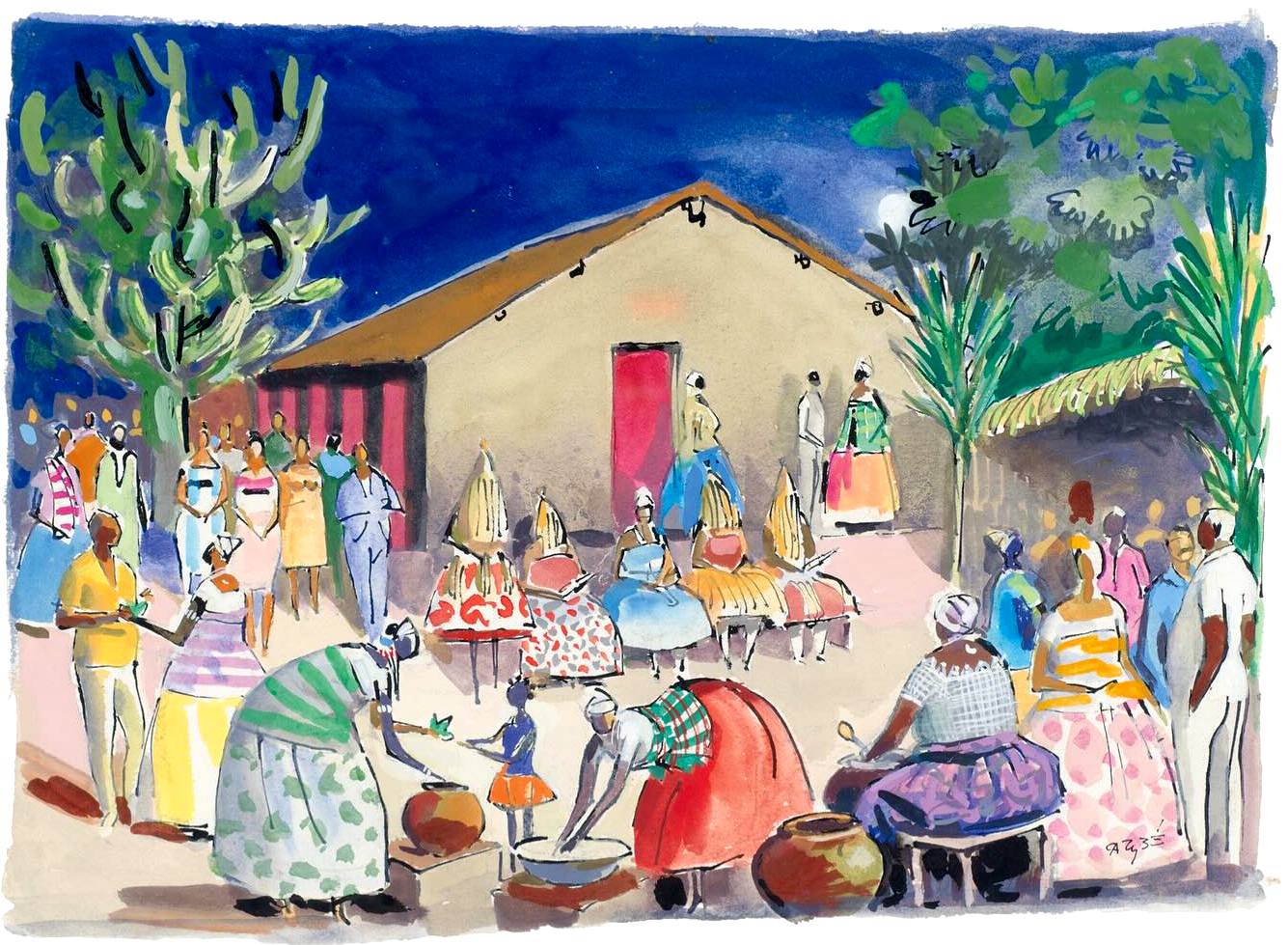

Cenamos, y al candomblé. Como el tranvía no venía fuimos caminando. Carybé contaba cosas de tiempos idos, y a nuestro lado se acababa la ciudad, comenzaba el morro y enseguida de nuevo algunas casas. El “bondi” apareció largando chispas azules, ruidoso como solo en Bahía… Subimos, entre esa mezcla de selva y ciudad, sigue el riel, y por último bajamos. Allá, de la punta del cerro llega un rumor de tambores. Es la fiesta de Oshalá y los negros pasan vestidos de blanco, de nuevo los trajes solos, sin gente dentro. La escalera, sí así puede llamarse, está cavada en la tierra roja, un largo bambú sirve de pasamanos. Sube que te sube, llegamos con la lengua afuera. El local es amplio, de barro cocido, pero el terreiro está pavimentado con parquet y ladrillo. Del techo cuelgan papeles cortados en flecos, blancos, de acuerdo al color del santo. Entramos, Carybé ya está en su puesto de Ogán, a poco un negro nos hace señas y pasamos adelante con Vivaldo. Allí me presentan al alabé principal, tocador de atabaque y encargado de “tirar as cantigas”. El ruido es ensordecedor, trepana los témpanos, pero el ritmo sube por la sangre y eriza la piel. En el centro, las filhas de santo bailan y cantan. Las hay de todas las edades, desde negras velhas con motas canas, hasta una niña de ocho o diez años. Todas hermosas en su ropa blanca, de polleras almidonadas. Algunas visten ropa de calle, también blanca. El ritmo sigue implacable.

![]()

De pronto una cae. El santo llega de África y le quiebra el cuerpo para adelante y para atrás. Las auxiliares corren a sujetarla. Pasada esa especie de ataque, el orishá baila. Los tambores marcan un camino de hierro del que la mujer no podrá salir. Poco a poco otras caen en el mismo estado, danzan exhaustas, hasta que los atabaques comandan y son llevadas a la camarinha. Las voces de las negras son estupendas. Cuando la voz ronca del alabé marca la canción, el agogô da el ritmo-guía y los tambores hacen oír su terrible voz de cuero sagrado, surge el canto de una negra como un hilo de oro, en medio de los bajos. Hace subir algo por la espina dorsal. Lo que siempre es inexplicable. Canto con ellos los estribillos, pero la voz se me queda en medio de la garganta y sale turbia, entonada sí, pero desconocida, cosas. Carybé y Vivaldo saludan a los orishás con las palmas al frente. Los imito por las dudas. Hay algo emocionante en todo esto. Una prueba de que la cosa no es fingida. Aún me queda algún recelo de hombre diz que civilizado. Pienso ¿es posible que esta gente, que yo veo todos los días, vendiendo comidas, manejando camiones, viviendo normalmente por las calles, crea sinceramente en esto? Y hay una señora ya anciana, su hijo está en el agogô. De pronto ella cae en santo. Se quiebra, reacciona y baila con los ojos cerrados. El hijo apura el ritmo. Una fuerza extraña, superior a ella, mueve a la viejita, y el hijo canta, la mira con ojos extraños. Ambos están presos en el mismo sortilegio. Y veo que los dioses de África aún tienen fuerza sobre su pueblo.

Cuando el santo tarda, los tambores se ponen frenéticos, eso ya no es ritmo, es locura. Un tum-tum acelerado apura los pasos de las filhas que caen a poco, vencidas (¿o triunfantes?). La magia aquí es algo palpable, se siente flotando en el ambiente, untándolo a uno como una manteca pegajosa.

Cuando todos están poseídos por el santo, solo quedan dos novicias en el terreiro, y las que no consiguieron unirse a los dioses. Los tambores baten su saludo a todos los orishás, y nos ponemos de pie. El canto es monótono, hay un estribillo que repeti- mos. De pronto, comienzan a salir los orishás, encabezados por Oshalá, el dueño de la fiesta. Sale en su forma de Oshalufán, el viejo jorobado y enfermo, apoyado en su bastón con un pajarito en la punta. Cubre su cabeza un casco de metal también, del cual caen unas cintas o cadenillas que tapan su rostro. Atrás van desfilando los otros. Ogún, empuñando su espada con gesto guerrero, Yansan con la oreja izquierda tapada, hermosa y sensual, Oshumaré, Omolu, señor de las enfermedades, Oshósi, buscando caza con su arco y flecha.

Cada uno saluda a la mãe de santo, a los tocadores de atabaque y a los ogaus. Abrazo una y otra vez a los dioses de África. Es realmente emocionante.

Luego comienzan las danzas de cada uno. Con los ojos cerrados las negras danzan, guiadas solo por el orishá, sin tropezar con nadie Yansan larga de vez en cuando un grito agudo, salvaje, terrible. Es la danzarina más notable, realmente bella, moviendo los brazos como serpientes retorciéndose. De vez en cuando caen al suelo y hacen una danza de rodillas que es una belleza. Entran varias niñas de la sociedad y un matrimo- nio yanqui. Ambos mastican chicle sincronizadamente, miran con caras inexpresivas lo que ocurre.

La danza sigue, pero acabada la de Yansán, nos vamos. Vuelta por el camino obscuro, después de resbalar varias veces en la bajada del morro.»

La entrevista completa, junto con las reflexiones de Marcela Pagano acerca de la calidad humana de Hugo Ratier y del valor de su obra se puede ver en este número de la revista argentina «Runa: Archivo para las ciencias del hombre».

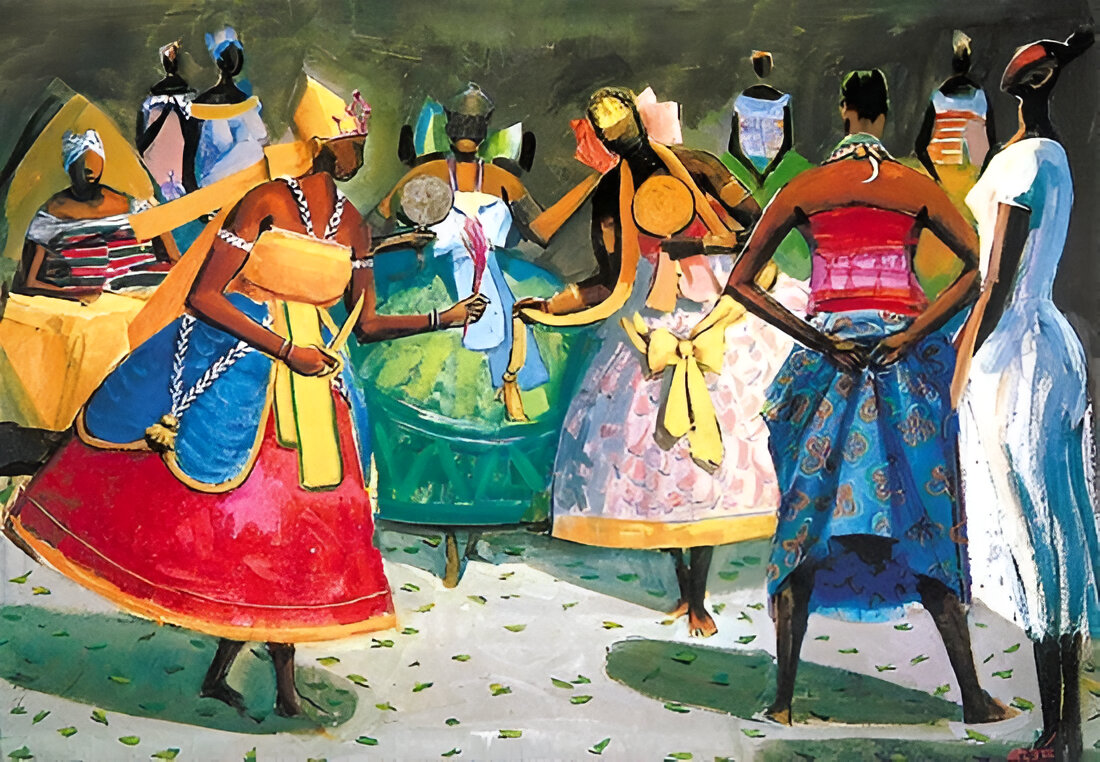

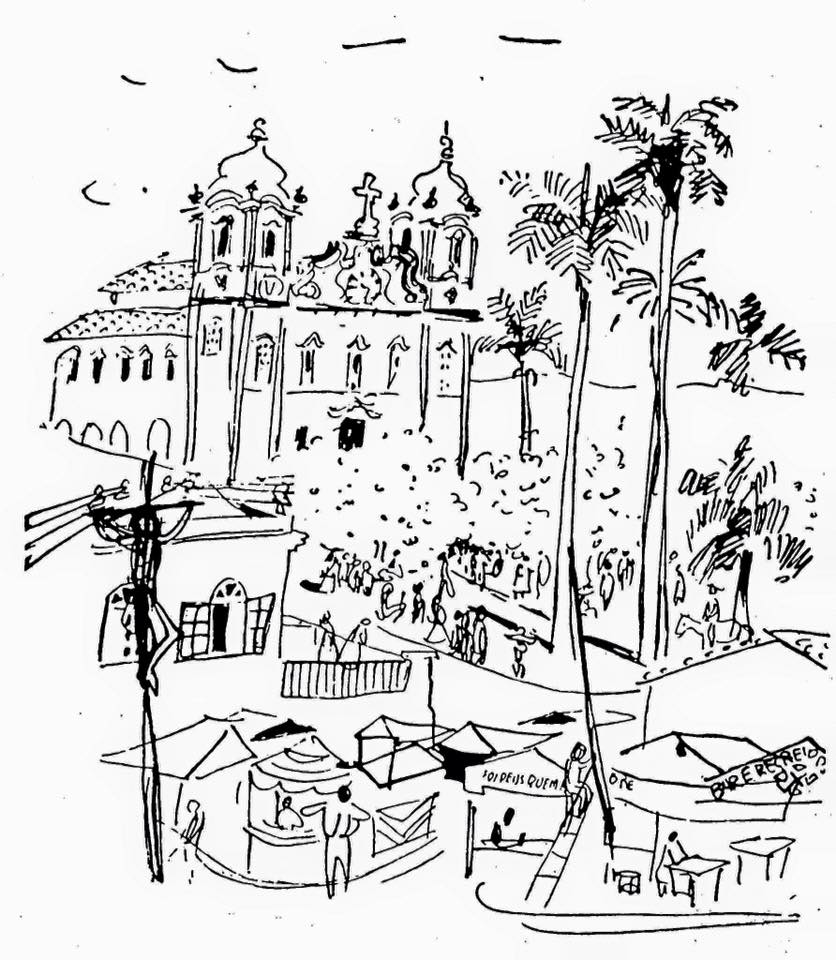

Todas las imágenes son pinturas de Carybé. Para saber más sobre su vida y sus obras, recomendamos esta entrada en un blog.

María Inés Pagano es Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Integró el Equipo de Antropología Rural dirigido por Hugo Ratier entre 2001 y 2018 y se formó en dicha especialidad. Es investigadora independiente.

Deja una respuesta