Por Francirosy Campos Barbosa (USP), Lusmarina Campos Garcia (UFRJ) y Magali Cunha (ISER)

De acuerdo con el Informe sobre intolerancia y violencia religiosa en Brasil (2011-2015), publicado por el Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos, en 2016:

“La intolerancia y violencia religiosa es el conjunto de ideologías y actitudes ofensivas hacia diferentes creencias y religiones, pudiendo en casos extremos convertirse en una persecución. Se entiende la intolerancia religiosa como un crimen de odio que lesiona la libertad y la dignidad humana. La violencia y la persecución por motivos religiosos constituyen prácticas de extrema gravedad y suelen caracterizarse por la ofensa, discriminación e incluso por actos que atentan contra la vida”.

La intolerancia religiosa es una violación del derecho a la libertad religiosa. Es, por lo tanto, uno de los crímenes de odio que hieren la libertad y la dignidad humana, siendo practicada por religiones dominantes frente a otras expresiones de fe no hegemónicas, o dirigida a personas y grupos que no profesan alguna religión. También puede ser practicada entre religiosos contra diferentes formas de interpretar y vivir la fe dentro de una misma religión.

Históricamente, la intolerancia religiosa en el país se remonta al exclusivismo católico en el Brasil Colonial, bajo la ideología de la superioridad europea. Durante el siglo XX, Brasil vivió aperturas graduales a la libertad religiosa: más fácilmente en relación a los cristianos evangélicos y a religiones traídas por inmigrantes (como las orientales, por ejemplo), sin embargo, más tardíamente con los grupos afro-religiosos y de raíces indígenas.

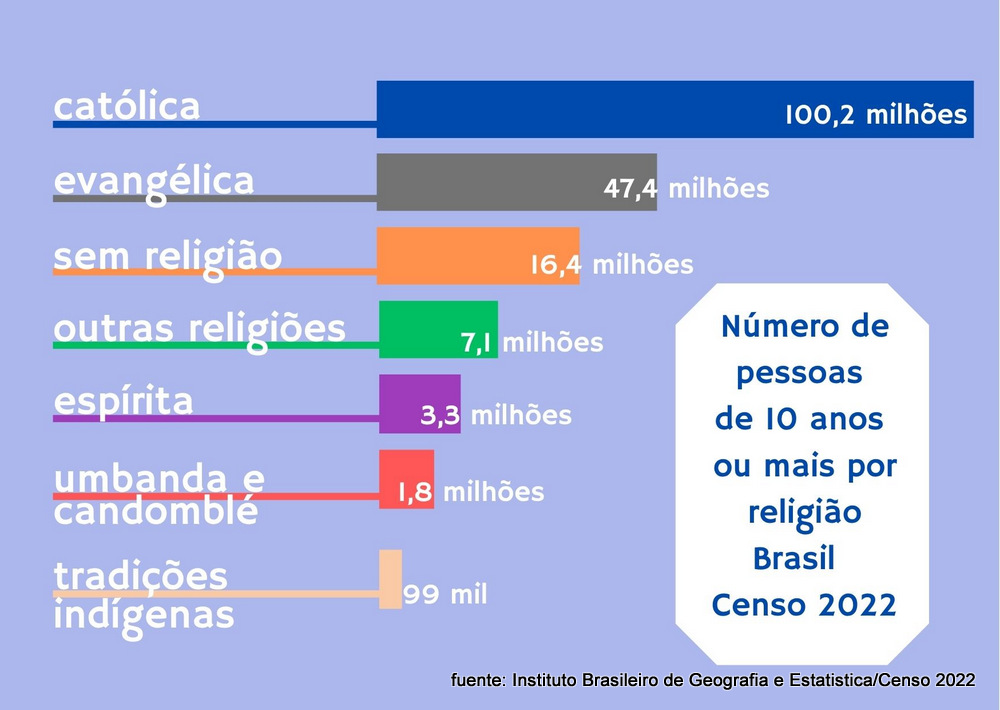

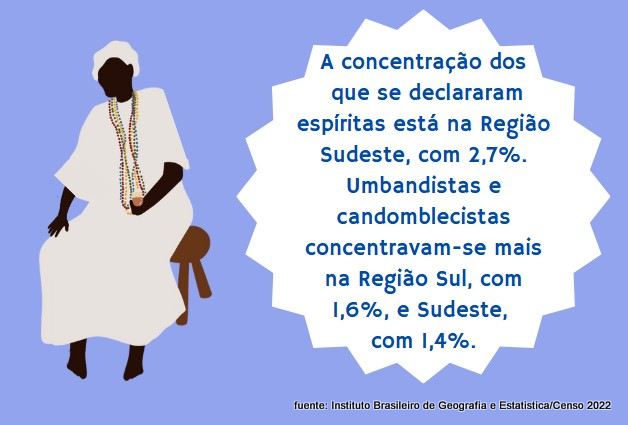

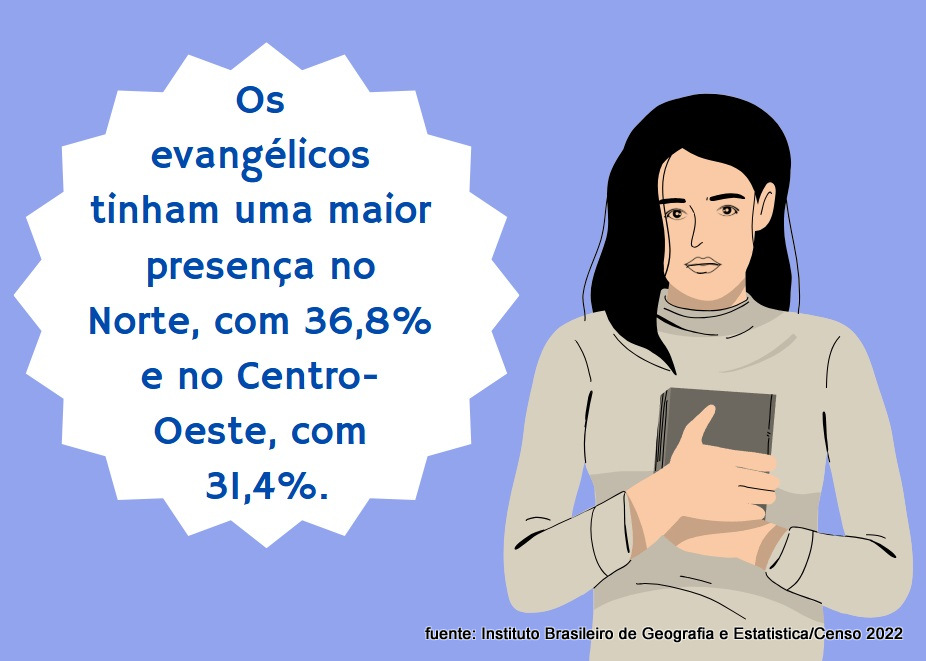

No obstante, la defensa de la libertad religiosa y el enfrentamiento al racismo y a la xenofobia evidenció la pluralidad religiosa en el país. Brasil es cada vez más un país plural desde el punto de vista religioso. Esta noción, negada durante la colonización portuguesa y aún cultivada en el período post-independencia, ha sido construida lentamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las bases de dicha construcción se encuentran en la defensa del derecho a la libertad de creencia y no creencia, contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 18) y en la Constitución Brasileña de 1988 (artículo 5º).

Libertad Religiosa vs. Intolerancia

La libertad religiosa es parte de los derechos y garantías fundamentales y está establecida en la Constitución Brasileña en el artículo 5, inciso VI. Una interpretación distorsionada acerca de la libertad puede inducir a determinados grupos a la práctica de violencia de carácter religioso. La libertad religiosa no es un permiso para la agresión deliberada contra grupos o personas, ni es una licencia para la destrucción de espacios y objetos de culto de otras religiones.

La libertad religiosa es una garantía de que las personas puedan practicar su fe y celebrar sus rituales y, al mismo tiempo, respetar las prácticas y celebraciones referentes a otras fes. Libertad no significa agredir y destruir, sino convivir, respetar y construir la paz social.

Las estadísticas internacionales identifican a Brasil como uno de los países en los cuales se observan muchos avances en lo tocante a la garantía de la libertad religiosa. Sin embargo, la intolerancia religiosa es una realidad concretada en diferentes formas, agravada a partir de mediados de la primera década del siglo XXI por la instrumentalización de la religión en la política.

Intolerancia en forma de racismo religioso

De acuerdo con la Constitución de Brasil, artículo 5º, inciso XLII: “La práctica del racismo constituye un crimen no sujeto a fianza e imprescriptible, sujeto a la pena de reclusión, según los términos de la ley”. La jurisprudencia brasileña amplió el concepto de raza, para el crimen de racismo (conforme al Habeas Corpus nº 52.424/RS, del Supremo Tribunal Federal), con una interpretación político-social que abarca no solo el color o el origen, sino también la religión, la etnia y otros aspectos que definen a un grupo humano.

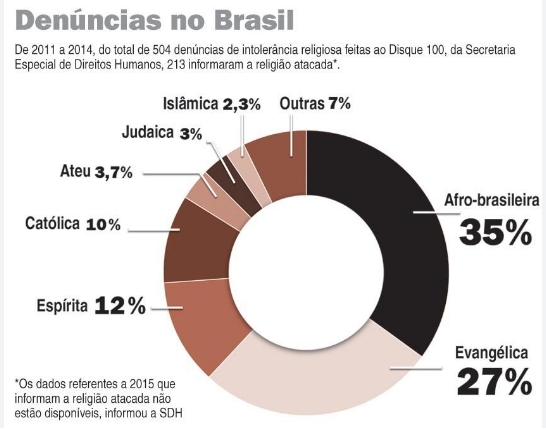

El II Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que el entonces Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos en Brasil (2019-2022) recibió 477 denuncias de intolerancia religiosa en 2019, 353 en 2020 y 966 en 2021. Las religiones de matriz africana son el principal objetivo, con base en el número absoluto en el período y en la proporción reducida de sus fieles frente al elevado número de ataques. Esto evidencia la práctica de racismo en perspectiva religiosa en el país, lo que viene siendo denominado por algunos grupos y movimientos como “racismo religioso”, dada la origen étnico-racial de las religiones de matriz africana y el hecho de que la mayoría de sus fieles sean negros.

Estos datos son compatibles con los últimos registrados oficialmente por el gobierno federal en el, ya citado, Informe sobre intolerancia y violencia religiosa en Brasil (2011-2015), publicado en 2016. El racismo y el odio de clase, presentes en la estructura sociocultural brasileña, marcadamente colonial, es claramente identificado en los números de este informe del gobierno federal, el primer documento oficial más detallado del Estado brasileño sobre el tema. Registró 394 casos de intolerancia en el período, siendo la mayoría de las víctimas negras y pardas (64%), de matriz africana (27%) y evangélica (17%), y la mayoría de los agresores blancos (53%). Se confirma que la violencia practicada en el ámbito religioso, preferentemente contra religiones de matriz africana, pero que también incluye a otros grupos negros y empobrecidos, sigue siendo un instrumento poderoso en la reproducción de la violencia basada en la raza, la etnia y la clase.

Así como el II Informe de la Unesco, el Informe sobre intolerancia y violencia religiosa en Brasil (2011-2015) basó sus investigaciones en el Disque 100 y también en Boletines de Ocurrencia de comisarías y en Procesos y Ouvidorías del Poder Judicial. Con base en esta documentación, se listaron ocho tipos de violaciones por motivación religiosa que ocurren en el país: psicológica, física, moral, institucional, patrimonial, sexual, relativa a la práctica de actos/ritos religiosos y negligencia.

Intolerancia en forma de antisemitismo

El antisemitismo se refiere a la intolerancia contra personas de origen semita, en general, árabes y judíos. Sin embargo, el término pasó a estar históricamente asociado a los judíos, debido a la persecución a este grupo en el continente europeo, a lo largo de muchos siglos, en forma de violencia física y expulsión de ciertos territorios.

El antisemitismo toma forma religiosa (también llamado antijudaísmo) cuando la aversión al judaísmo se basa en la creencia del Cristianismo de que los judíos fueron los responsables de condenar a Jesús a la muerte o que deben ser repudiados por la negación de Jesús como Mesías. Hay también otra forma de antisemitismo que resulta de las teorías modernas de raza del siglo XIX, que determinan la exclusión de los judíos independientemente de la religión, color de piel o nacionalidad (ver Diccionario de Relaciones Étnico-Raciales Contemporáneas, 2023, Entrada “Antisemitismo”, por Milleni Freitas Rocha).

La dimensión étnico-cultural e ideológica del antisemitismo fue motivada también por el debilitamiento de los Estados-Nación a principios del siglo XX y la emergencia del imperialismo y del totalitarismo en el escenario europeo, según estudios destacados en las ciencias humanas y sociales como los de Hannah Arendt (Orígenes del Totalitarismo, 2013) y Theodor Adorno y Max Horkheimer (Dialéctica de la Ilustración, 1995).

El punto culminante de este proceso fue el antisemitismo nazi en Alemania, a partir de los años 1920. Después de que el Nazismo asumió el poder de aquel país, en 1933, se inició una persecución sin precedentes a los judíos, muy superior a lo que la Inquisición de la Iglesia Católica en la Edad Media había representado. El odio nazi resultó en lo que pasó a ser conocido como el Holocausto Judío, que resultó en la muerte de cerca de seis millones de personas.

A pesar de la condena histórica al Nazismo y de este pasado de tanta violencia, el antisemitismo sigue siendo una realidad. Según la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) [Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo] el “antisemitismo es discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como judíos (o contra instituciones judías como judías)”. Esta definición sirve como el núcleo central de la Declaración, cuya redacción fue finalizada en 2021 y firmada por un grupo internacional de 370 estudiosos (en el momento de la conclusión de este texto) de las áreas de historia del Holocausto, estudios judíos, Oriente Medio y derechos humanos, con el objetivo de ofrecer un criterio claro y consciente para identificar y combatir el antisemitismo, sin restringir la libertad de expresión.

La misma jurisprudencia brasileña que afirma el racismo religioso es aplicada en este caso y el antisemitismo es considerado crimen de racismo en Brasil, siendo la injuria proferida contra un judío (en razón de ser judío) una injuria racial. Tanto el antisemitismo como la injuria antisemita, por lo tanto, pueden ser castigados con penas severas por ser crímenes imprescriptibles, no sujetos a fianza y de acción penal pública incondicionada.

Intolerancia en forma de islamofobia

“Islamofobia” puede ser definida como “miedo al Islam” que acarrea un sentimiento de odio y/o repudio en relación a los musulmanes y a la religión islámica. Así como sucede con las religiones de matriz africana y con los judíos, el racismo y la islamofobia están superpuestos y revelan el miedo u odio a los musulmanes asociados a los racismos antiárabes, antiasiáticos, antinegros, y también antiturcos (ver Diccionario de Relaciones Étnico-Raciales Contemporáneas, 2023, Entrada “Islamofobia”, por Francirosy Campos Barbosa y Felipe Freitas de Souza).

Los musulmanes y musulmanas en Brasil constituyen una minoría religiosa frecuentemente objetivo de intolerancia y violencia. De acuerdo con el I Informe sobre Islamofobia en Brasil, producido por el Grupo de Antropología en Contextos Islámicos y Árabes (GRACIAS), de la Universidad de São Paulo, en 2022, más del 80% de las personas entrevistadas (653) relataron haber sufrido islamofobia, sobre todo en las redes sociales digitales. Entre los grupos más vulnerables, se destacan las mujeres que usan hiyab, frecuentemente expuestas a insultos, amenazas y exclusiones.

El II Informe de Islamofobia del GRACIAS refuerza este escenario al señalar que, después de los eventos del 7 de octubre de 2023 (derivados de la acción armada del grupo político palestino Hamas que tomó rehenes israelíes y resultó en una campaña militar asimétrica librada por el Estado de Israel contra Palestina), hubo un aumento del 900% en las notificaciones de violencia contra personas musulmanas, según datos de la Asociación Nacional de Juristas Islámicos (ANAJI).

Estas investigaciones demuestran con precisión puntos que se entrecruzan cuando se toma en cuenta la islamofobia: cuestiones de clase, raza y género, además de proposiciones que involucran posicionamientos políticos conservadores y tradicionalistas, llevando al entendimiento de la islamofobia como un fenómeno complejo y multidimensional.

Los ataques evidencian una combinación de xenofobia e intolerancia religiosa, sustentada por estereotipos que asocian el Islam al terrorismo, a la irracionalidad y al extremismo. Un ejemplo es el uso indebido del término “chiita” como sinónimo de radicalismo, lo que distorsiona el vocabulario religioso y refuerza prejuicios. Organizaciones como el Centro Islámico de Brasil han contestado tales narrativas por medio de debates y acciones educativas volcadas a la deconstrucción de estos estigmas.

Las representaciones estereotipadas guardan semejanza con los discursos antisemitas del régimen nazi, que retrataban a los judíos como amenaza civilizacional y demográfica. Así, la islamofobia en Brasil no solo compromete la convivencia democrática, sino que también hace eco de patrones históricos de exclusión y persecución.

Como en relación a las intolerancias contra otros grupos religiosos de identidad étnico-cultural, la jurisprudencia brasileña que afirma el racismo religioso puede ser aplicada a personas musulmanas. Como se refirió, el Habeas Corpus nº 52.424/RS, del Supremo Tribunal Federal ofrece una interpretación del artículo de la Constitución Federal que trata del racismo (5º, Inciso XLII) que abarca no solo el color o el origen, sino también la religión, la etnia y otros aspectos que definen un grupo humano.

Intolerancia contra evangélicos

La presencia más intensa del segmento cristiano evangélico en la política, por medio de la denominada Bancada Evangélica en el Congreso Nacional, desde los años 1980, y, a partir de 2018, con más fuerza en los poderes Ejecutivo y Judicial, por medio de alianzas de liderazgos ultraconservadores con la extrema derecha que pasó a gobernar el país, convirtió a este grupo religioso en protagonista del debate público. El fracaso del gobierno de Jair Bolsonaro (PFL y PL, 2019-2022) más el intento de golpe de Estado 2022-2023 para la perpetuación en el poder, fue base para la producción de reportajes, análisis y publicaciones de influenciadores digitales y personas comunes que construyeron la imagen de los evangélicos (frecuentemente, de forma equivocada, como sinónimos de “neopentecostales”) como grandes responsables del caos político y económico de Brasil.

Buena parte del contenido circulante ofrece críticas pertinentes y necesarias a liderazgos que, de hecho, hicieron de la religión cristiana evangélica un instrumento de campaña política. Sin embargo, una generalización equivocada, que homogeiniza a los evangélicos y a las diferentes iglesias y expresiones de fe presentes en el segmento, pasó a exponer al grupo como “gente alienada”, “religión mal intencionada”. La generalización acaba convirtiéndose en una fuerte expresión de intolerancia, después de todo, la ignorancia en relación a este segmento cristiano, que es extenso y plural, lleva a autores de artículos y publicaciones a tomar casos y personajes particulares y encuadrar a todos los fieles clasificados como “neopentecostales” en un único y condenado perfil.

Son generalizaciones prejuiciosas que se mezclan a históricos prejuicios de género, clase y raza, una vez que los números del Censo indican, hace por lo menos tres décadas, que los evangélicos son mayoritariamente formados por mujeres, personas negras y pobres de periferias del País. Tal constatación es coherente con el Informe sobre Intolerancia y Violencia Religiosa en Brasil (2011-2015), publicado en 2016, ya citado en este texto. El primer documento oficial más detallado del Estado brasileño sobre el tema registró 394 casos de intolerancia en aquel período, siendo 17% de evangélicos, el segundo grupo víctima de ataques.

Las crecientes manifestaciones de intolerancia contra evangélicos son un fenómeno de Brasil que dio lugar a los avances de la extrema derecha política, a partir de 2018. Se concretan principalmente en las redes sociales por medio de lenguaje descalificador, a veces violento, como “es necesario acabar con los evangélicos”. Tal situación se constituye en el precio pagado por este grupo religioso del cual emergió una parte expresiva de liderazgos que, aliadas al catolicismo ultraconservador, potenció el uso político de la religión y sus consecuencias.

Intolerancia y el uso político de la religión

La noción de respetabilidad y convivencia pacífica sufrió modificaciones en la última década debido a la insurgencia de movimientos en Brasil que pasaron a instrumentalizar políticamente las religiones. Tal postura significa, además del uso de un instrumental de discursos y de símbolos religiosos para captar apoyos de fieles para pautas y personajes políticas, el recurso a prácticas extremistas con apelación religiosa. Acciones ancladas en la imposición de una única visión de mundo, en el odio, en la exclusión, en la eliminación de quien vive la fe de formas distintas de aquellas de la matriz cristiana hegemónica en el país. Los objetivos son especialmente personas y templos de las religiosidades de matriz africana, indígena, gitana y originarias de inmigrantes y sus convertidos (revertidos) como islámicos y judíos, así como de personas ateas, agnósticas o sin religión.

Esta constatación emerge de los datos de la organización Safernet, que registraba entre 2017 y 2021 cierta estabilidad o incluso reducción de las manifestaciones de intolerancia religiosa en Internet. Sin embargo, si se comparan las cifras de Safernet en el período entre octubre de 2021 y octubre de 2022 (período electoral), se nota que hubo una explosión de denuncias, llegando al nivel de 3.818 registros, un aumento del 522% en la comparación. Safernet también apunta el crecimiento alarmante (740,70% en la comparación 2019-2020) de denuncias relacionadas al neonazismo en Brasil, llegando a alcanzar 9.004 en 2020, hecho que evidencia la presencia de doctrinas antisemitas en el país.

En este contexto de la presente intensificación de la instrumentalización de la religión por grupos políticos extremistas el tema de la “libertad religiosa” pasó a ser incluido en el debate público para actuar por lo contrario, es decir, para actuar libremente contra la pluralidad de ideas y de religiones e imponer una única forma de creer y de vivir la fe. Con base en discursos y posturas autoritarias, se erigió una argumentación de defensa de la Patria y de los grupos religiosos hegemónicos, por medio de una retórica patriarcal y de guerra contra los enemigos. Tales “enemigos” pueden ser los otros grupos religiosos minoritarios, otros grupos sociales que defienden pautas de las cuales se disiente e incluso los propios fieles de un mismo grupo, que manifiestan opciones políticas, opiniones y pensamientos opuestos.

Se observa que hay un incremento de la intolerancia religiosa en Brasil. Muchas acciones que hoy la promueven, parten de posiciones reaccionarias a la constitución del Brasil plural, bajo los sesgos cultural y religioso, y a los avances para la inclusión social. Tales posturas son agravantes de los siglos de historia de violencia de grupos hegemónicos contra religiones minoritarias e instigan actitudes de rechazo y discriminación a expresiones religiosas legítimas. Además de situaciones cara a cara, los espacios virtuales son utilizados de forma amplia en la práctica de la intolerancia y de la violencia religiosa.

Este texto fue publicado originalmente en portugués en el blog Religião e Poder del ISER y una versión anterior en Nexo Políticas Públicas. Ver la propuesta de lecturas adicionales sobre el tema en el texto original en portugués.

Lusmarina Garcia es teóloga, ecofeminista y pastora de la Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Posee un doctorado y una maestría, y es investigadora en Derecho en la Universidade Federal do Río de Janeiro.

Magali Cunha es Doctora en Ciencias de la Comunicación. Investiga Comunicación y Religiones y Política. Es periodista y editora general del Coletivo Bereia – Informação e Checagem de Notícias. Es investigadora del ISER.

Magali Cunha es Doctora en Ciencias de la Comunicación. Investiga Comunicación y Religiones y Política. Es periodista y editora general del Coletivo Bereia – Informação e Checagem de Notícias. Es investigadora del ISER.

Deja una respuesta