por Mariano Fabris (Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET)

Para la década de 1970 hacía tiempo que el culto a la Difunta Correa se había expandido más allá de la provincia de San Juan y de la región de Cuyo. Como registraron Susana Chertudi y Sara Newbery (1978), en uno de los primeros estudios antropológicos sobre el tema, los espacios de culto se distribuían a lo largo y ancho del país.

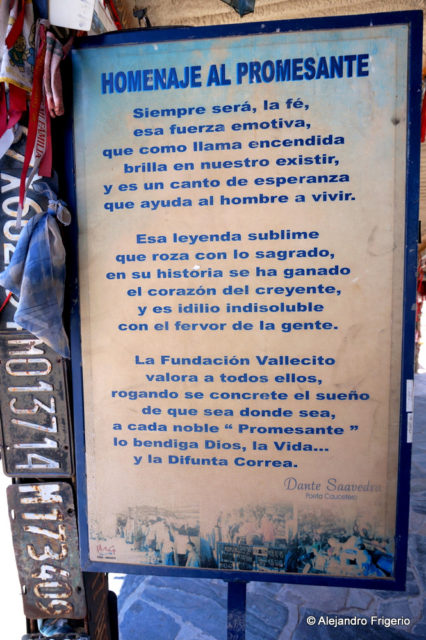

Hasta entonces la Iglesia católica había mantenido una posición bastante ambivalente en relación al culto y a los creyentes. No aprobaba la “canonización popular”, pero tampoco desconocía su importancia y, fundamentalmente, el vínculo que existía con la religiosidad católica expresado en los relatos y en la práctica del culto. Cuando en 1948 la ley provincial Nº 1.300 creó la Fundación Cementerio de Vallecito para encargarse de las donaciones que realizaban los fieles y administrar el espacio de culto ubicado en el departamento de Caucete, se estableció que el cura párroco del lugar integraría la comisión directiva junto al intendente y el juez de paz.[1] Con posterioridad esta normativa sufrió modificaciones en 1951 (Ley 1731), 1963 (Ley 3012) y 1966 (Ley 3542) que ampliaron el número de miembros de la comisión, pero en todos los casos se mantuvo a la figura del cura párroco como vicepresidente de la misma.

En 1975 una nueva normativa profesionalizó la administración del espacio de culto al establecer que quienes la integren no podrían ser empleados públicos, cobrarían un estipendio (previamente era ad honorem) y el control estaría a cargo de un síndico. Esto implicó también una especie de “separación” de la dimensión religiosa, ya que se estableció que en los “asuntos que tengan relación con el culto, la moral y el dogma católico, apostólico y romano” debería darse intervención “al capellán de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen”.[2] Lo interesante es que esta capilla se había construido en 1966 dentro del predio dedicado al culto de la Difunta Correa. Aún más, el crecimiento del santuario y su infraestructura está asociada a la gestión del cura párroco Ricardo Báez Laspiur (Graziano, 2013, p. 56) quien fue miembro de la Fundación y en la actualidad es recordado como el “cura constructor” por las obras que gestionó en el santuario.[3]

Un balance de la Fundación Cementerio de Vallecito elaborado en 1961 ofrece algunas pistas para reconstruir el vínculo con la Iglesia católica. Allí la comisión responsable de la administración relataba la variedad y la magnitud de las expresiones de fe que se producían en el Cementerio de Vallecito.[4] Si bien reconocía que hasta entonces la búsqueda de pruebas históricas de la existencia de Deolinda Correa había resultado infructuosa, destacaban los “sentimientos cristianos” que se expresaban a través “rezo del Rosario, Novenas, Procesiones con imágenes y ritos” y subrayaba que “en toda ocasión y en todo momento se ha observado que el público se comporta con recogimiento y devoción católica”.[5] En función de ello estimaba conveniente “que la alta autoridad eclesiástica constate cuanto se consigna sobre el particular, y a su vez considere el beneficio espiritual que podría obtenerse cuando en el lugar pudieran practicarse oficios religiosos que hoy naturalmente están vedados”.[6] Además, para reforzar la sugerencia, el balance detallaba el flujo de donaciones que realizaba la Fundación en beneficio de las iglesias y otras instituciones de la zona.

Durante la década de 1960 y hasta mediados de la década siguiente, la Iglesia sanjuanina atendió el reclamo de la Comisión consolidando una presencia en el Cementerio de Vallecito que no se limitaba a la administración del espacio, sino que implicaba una intervención sobre el mismo y sobre las expresiones y contenidos del culto. Una muestra de ello es el respaldo que la Iglesia le brindaba a algunos de los relatos sobre la Difunta Correa. Según registraron Chertudi y Newbery, un folleto que se vendía en el predio a mediados de 1965 afirmaba que el “relato tradicional” que ofrecía en sus páginas contaba con la aprobación de la Comisión del Cementerio de Vallecito. Además, indicaba, como en el Balance de 1961, que la Comisión “prosigue con su empeño de obtener datos a fin de establecer en lo posible la verdad histórica sobre esta tradición” y aclaraba que en el “lugar donde se rinde este culto no se profana la religión” (1978, p. 71).

En la misma época, otro folleto con una narración de la historia de la Difunta Correa realizada por Norma Massa, incluía un prólogo de Audino Rodríguez y Olmos, arzobispo de San Juan de Cuyo. En el mismo, Rodríguez y Olmos presentaba el escrito como un trabajo “bien intencionado” que da a “conocer la tradición popular con respeto a la Difunta Correa, proponiéndose además despojar a la leyenda del contenido supersticioso que la envuelve”. En el mismo escrito, el arzobispo sanjuanino consideraba que este tipo de narraciones junto a obras como la -por entonces- proyectada construcción de una capilla en honor a la Virgen del Carmen, darían “a la ingenua devoción popular, derivada de la leyenda, su sentido verdadero” (Chertudi y Newbery, 1978, pp. 73 y 74). El texto de Norma Massa fue, entre las versiones existentes por entonces, el que introdujo los elementos del culto católico más explícitos. En este sentido, relata que Deolinda Correa, en su trajinar por el desierto, imploraba a cada instante “la protección de la virgen del Carmen” llevando consigo un escapulario dedicado a la misma virgen (Chertudi y Newbery, 1978, pp. 74 y 75).

En síntesis, es posible afirmar que la Iglesia sanjuanina pretendió intervenir activamente sobre el culto descalificándolo, pero también construyendo un relato y consolidando su presencia en el santuario de manera tal de “encausarlo” hacia la “devoción apropiada” (Graziano, 2013, p. 63). Sin embargo, el crecimiento y la expansión del culto despertaron preocupación entre algunos sectores de la Iglesia que, además, constataban que la historia de la Difunta Correa se consolidaba como un fenómeno cultural que se nutría de la religiosidad popular, pero también la alimentaba a través de la cobertura periodística, la producción literaria e incluso la llegada al teatro y al cine.

En cuanto a la prensa, desde mediados de la década de 1960 se venía manifestado el interés de algunas de las publicaciones más exitosas de la época por el fenómeno de la Difunta Correa. La revista Confirmado, en 1965, dio cuenta, no sin extrañeza, del crecimiento del culto que todos los fines de semana atraía a más de 10 mil personas. La nota describió, con suspicacia, la magnitud de las ofrendas y el dinero que recaudaba la Fundación del Cementerio y consideró paradójico que uno de sus integrantes fuera un sacerdote católico.[7]

Un año después fue la revista Panorama la que se interesó por la Difunta Correa. En este caso, a partir de un tratamiento más extenso, la revista calculó que el santuario recibía a un millón de peregrinos por año y argumentó que la preocupación que el fenómeno había despertado en la Iglesia y el Estado, condujo a que ambas instituciones participaran en la Comisión del Cementerio para fiscalizar lo que ocurría allí.[8] En realidad, la nota explicó que la intervención de la Iglesia y del Estado fue un intento por ordenar un espacio caótico donde el culto se mezclaba con el alcohol, las apuestas y el sexo.[9] De todas maneras, el relato periodístico no pasó por alto el hecho de que la Iglesia intervenía para aprovechar el flujo de peregrinos y por ello dio cuenta de la reacción adversa que podía despertar en los devotos de la Difunta la presencia eclesiástica: “Yo vengo por la difuntita, no por los curas. Antes no la querían, ahora la hacen virgen. Ya tuvieron que meterse …”[10] La nota incluyó la palabra del párroco Báez Laspiur quien sintetizó la posición de la Iglesia local frente al culto:

Son santitos que el pueblo erige porque salen del propio pueblo y simbolizan en su martirio los sufrimientos y añoranzas de la masa. Son hechos de la vida común hipertrofiados en mitos. A veces pueden haber sido verdaderos santos …. No sabemos si ese es el caso de la Difunta Correa. La Iglesia está estudiando el caso con cautela. Pero no podemos mantenernos de espaldas al pueblo. Por eso pusimos la basílica, para que los devotos de la ‘santita’ pudieran rezarle misas y quedan en paz con su conciencia católica. El culto tiende a amalgamarse con la ortodoxia nuestra.[11]

Luego, la Difunta Correa llegó a las páginas de Siete Días Ilustrados en una nota que volvió sobre la idea de que las autoridades intervenían para “encauzar” el culto y que ahondó en una mirada despectiva de la práctica religiosa caracterizando al santuario como una “meca pagana brotada al conjuro de la superstición y (según los maldicientes) de la estafa”.[12]

Si bien estas intervenciones periodísticas presentaban matices, también hay ideas y miradas que se repiten. En primer lugar, la extrañeza frente a prácticas que exceden el marco de aquello que los medios consideraban “normal” en términos religiosos. A través de la narración de la magnitud de las promesas, las donaciones y las formas de expresión que incluían algún tipo de sufrimiento físico, describían una atmosfera de fanatismo que no encajaba en los moldes de la religiosidad tradicional. En segundo lugar, la idea del engaño y el aprovechamiento económico es la otra cara del fanatismo y lo alimentaba para reproducir los beneficios materiales. Todas las notas se preocupan por calcular el dinero que circulaba y por describir los beneficios comerciales que generaba la afluencia de devotos. Por último, la idea de la intervención de las autoridades eclesiásticas y estatales para ordenar un espacio que había crecido sin control. Esta idea no excluía la posibilidad de que la Iglesia, además de “ordenar”, tratara de conducir y aprovechar la magnitud del fenómeno.[13]

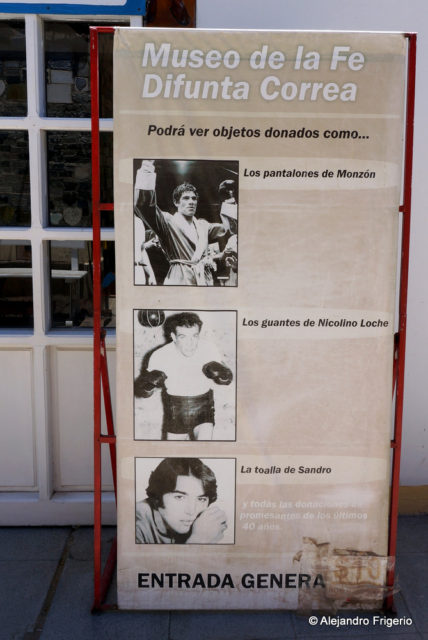

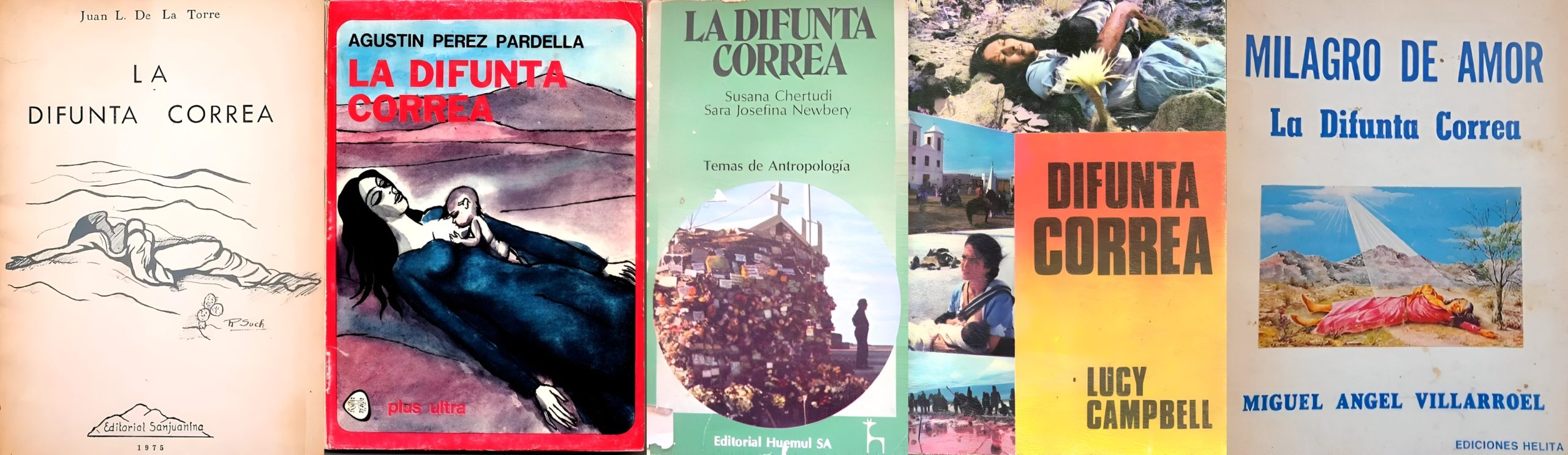

En cuanto a la producción literaria, el universo puede resultar inabarcable en función de los folletos y libros que circulaban y de los que dan cuenta, al menos en parte, Chertudi y Newbery (1978). Es posible que entre las décadas de 1960 y mediados de la década siguiente se haya producido un aumento significativo de esa producción. En 1967 apareció el libro de Félix Romualdo Álvarez, Una nueva versión sobre la Difunta Correa, que introdujo algunos cambios en el relato tradicional en especial sobre las motivaciones del viaje de Deolinda Correa (llamada por el autor “Remigia”). También en 1967 se publicó la versión de Nemer Barud como libreto teatral y obtuvo el primer premio en el III Certamen Nacional de Obras Dramáticas para autores noveles que organizó la Subsecretaria de Cultura de la Nación. La obra fue estrenada por la Comedia Nacional Argentina en el Teatro San Martín el 5 de julio de 1967. Esta composición introdujo en el relato elementos de las tradiciones prehispánicas y asoció a la Difunta Correa con la Pachamama (Felman-Panagotacos, 2023). En 1975 apareció la segunda edición (la primera era de 1948) de una de las obras más antiguas, el relato de Miguel Martos en formato de guion de cine (nunca concretado). Ese mismo año se publicaron varias obras más. El libro de Yderla Anzoátegui incluyó, según aclaraba la autora, la bendición de “Monseñor Lorenzo Molinero, Abat de San Benito”. Este libro fue uno de los que expresó mayor interés por el vínculo entre el culto a la Difunta Correa y la tradición católica. En este sentido, la autora consideró que la devoción estaba “desterrando el daño y la magia de la región” (1975, p. 10) y que la “Difuntita” nos hacía “comprender el porqué de la glorificación que el señor hace de ella, concediéndole todo lo que ella pide para sus semejantes, para aquellos que confían en su intercesión” (1975, p. 13). Además, Anzoátegui aclaró que su libro era “católico” y que, “si alguna de las revelaciones que encierra alarma a ciertas conciencias, nos consuela que hemos escrito para seres sin prejuicios, porque no queremos adular al fanatismo” (1975, p. 124).

Por la misma época se editaron los libros de Agustín Pérez Pardella y el Lucy Campbell. Este último fue el guion de una película que se estrenó en 1975. Según el relato de la autora, la iniciativa había partido de la Fundación Vallecito y tenía como meta original la producción de un documental, aunque finalmente tomó forma de largometraje. El film fue dirigido por Reynaldo Mattar y se basó, según Campbell, en una investigación realizada “desde un punto de vista racional” de la “vida y la época” de la Difunta Correa (1975, p. 5). La película reconstruye la vida de Deolinda y el contexto de las guerras civiles y finaliza en el momento en el que la protagonista muere en el desierto. No contiene referencias a los milagros posteriores que se le atribuyen a la Difunta Correa y el desenlace está atravesado por la religiosidad católica ya que incluye una escena en la que Deolinda lleva a bautizar a su hijo antes de iniciar la travesía y otra en la que reza por la salud del pequeño, balbuceando un “Padre Nuestro”, en el momento previo a morir. La revista Gente la caracterizó como “una de las películas más ambiciosas del cine argentino” y destacó que eludía “la historia ‘milagrera’ de la leyenda”.[14] La revista Familia Cristiana si bien coincidió con esta descripción, entendió que se trataba de la principal debilidad de la película ya que la despojaba “de casi todo elemento religioso.”[15] Esta crítica podría coincidir con el enfoque que Campbell le había pretendido imprimir al libreto apelando a esa investigación “desde un punto de vista racional”. Sin embargo, en una entrevista posterior recordó que durante el estreno de la película se habían producido situaciones de impacto emotivo, que la “gente asistía al cine 4 o 5 veces” y que realizaba promesas.[16]

Lo cierto es que a mediados de la década de 1970 el culto a la Difunta Correa estaba en su apogeo. El Cementerio de Vallecito atraía a miles de visitantes, las expresiones devocionales se expandían geográficamente y la producción cultural en torno a la Difunta Correa crecía de manera sostenida. Pero, al mismo tiempo, se habían encendido algunas alarmas. Entre las más importantes estaba la mirada crítica sobre la circulación de bienes materiales y dinero y, sobre todo, la ambivalencia de la Iglesia católica que buscaba intervenir, canalizar y resignificar tanto el culto como el espacio sagrado, pero al hacerlo partía de una mirada que infantilizaba las expresiones de religiosidad popular. Claro que había otras formas de intervención de la Iglesia más radicales frente a estas expresiones religiosas y pronto encontrarían un marco propicio durante la dictadura militar.

La situación de la devoción a la Difunta Correa durante la dictadura militar se podrá leer en un trabajo del propio autor a salir en 2026 en la revista Hermeneutic editada por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Formará parte de un dossier sobre religiosidad popular coordinado por el antropólogo ïtalo-mexicano Francesco Gervasi.

Las fotos fueron tomadas por Alejandro Frigerio en el Santuario de Vallecito, San Juan.

Notas:

[1] Honorable Cámara de Representantes de San Juan, Ley 1300, 03/09/1948.

[2] Honorable Cámara de Representantes de San Juan, Ley 4053, 23/06/1975.

[3] Según una recuperación de la figura de Báez Laspiur “entre las obras concretadas durante sus gestiones se encuentran la Capilla Nuestra Señora del Carmen, la Hostería, la Galería Comercial, la capilla para la donación de vestidos de novias y el edificio de la Escuela República del Paraguay”: https://sisanjuan.gob.ar/turismo-y-cultura/2022-08-27/43398-homenaje-a-monsenor-baez-laspiur-gran-impulsor-del-paraje-difunta-correa. Ver también: https://vocesparalelas.com.ar/sitio/homenaje-a-monsenor-ricardo-baez-laspiur-en-el-paraje-de-la-difunta-correa/

[4] Fundación Cementerio de Vallecito. Memoria y Balance Correspondiente al periodo 1° de septiembre de 1960 al 30 de septiembre de 1961. San Juan, 1961, pp. 4 y 5.

[5] Fundación Cementerio de Vallecito. Memoria y Balance Correspondiente al periodo 1° de septiembre de 1960 al 30 de septiembre de 1961. San Juan, 1961, p. 5.

[6] Fundación Cementerio de Vallecito. Memoria y Balance Correspondiente al periodo 1° de septiembre de 1960 al 30 de septiembre de 1961. San Juan, 1961, p. 6.

[7] “Las extrañas religiones”, Confirmado, 26 de agosto de 1965, p. 33. Agradezco a José Zanca por facilitarme esta nota.

[8] Carlos Parera, “Delirio en San Juan”, Panorama, agosto de 1966, p. 52.

[9] Carlos Parera, “Delirio en San Juan”, Panorama, agosto de 1966, p. 55.

[10] Carlos Parera, “Delirio en San Juan”, Panorama, agosto de 1966, p. 57.

[11] Carlos Parera, “Delirio en San Juan”, Panorama, agosto de 1966, p. 57

[12] “Un millón de argentinos la veneran”, Siete Dias Ilustrados, 21 de abril de 1969, p. 10.

[13] En el Balance de la Fundación citado anteriormente se había reflejado la misma imagen de un pasado de descontrol que la acción de la propia Comisión había permitido superar. En el documento de 1961 sostenían “que primó la comprobación de que en el paraje de nominado Difunta Correa, antes que respeto y veneración, imperaba el vicio evidenciado sin escrúpulos (…) Fue preocupación primordial de la Comisión estirpar [sic] esa corruptela, que afrentaba a la Provincia ante los visitantes locales y foráneos”, Fundación Cementerio de Vallecito. Memoria y Balance Correspondiente al periodo 1° de septiembre de 1960 al 30 de septiembre de 1961. San Juan, 1961, p. 2.

[14] Caldeiro, Manuel, “La leyenda ya es película”, Gente, 27 de febrero de 1975, p. 78.

[15] Familia Cristiana, octubre de 1975, p. 11.

[16] Entrevista a Lucy Campbell por Carlos Cerimedo, https://www.youtube.com/watch?v=p-nEtlocBxA

[…] al historiador Mariano Fabris por esta referencia que tomamos de su texto sobre la Difunta Correa publicado en este […]