(revista Panorama no. 39, agosto de 1966)

La diversidad religiosa en Argentina, cuya visibilidad y valoración social son fenómenos relativamente recientes, posee una historia extensa que ha sido sistemáticamente opacada por un sentido común nacional que concibe al país como predominantemente «católico». Esta etiqueta, sin embargo, no solo encubre la variedad de expresiones eclesiales dentro del cristianismo, sino también la multiplicidad de formas de concebir y practicar dicha «catolicidad». Una perspectiva histórica de largo plazo revela cómo la sociedad argentina ha resignificado constantemente las creencias propuestas por la Iglesia Católica, dotando a sus símbolos y prácticas de una pluralidad de sentidos que las transforman en un caleidoscopio difícilmente homogéneo. Frecuentemente, esta diversidad de (re)interpretaciones es agrupada bajo el término ambiguo y a menudo valorativo de «religiosidad popular».

El menosprecio histórico hacia la diversidad religiosa ha ido de la mano con la invisibilización del alto grado de regulación religiosa, siempre presente en la sociedad argentina. Esta regulación puede ser de carácter gubernamental —ejercida mediante legislación, acciones judiciales o policiales— o social, cuando es impulsada «desde abajo» por diversos actores (periodistas, intelectuales, líderes religiosos o ciudadanos comunes).

Este último tipo de regulación se manifiesta en la jerarquización de ciertas creencias por sobre otras y en el uso de terminologías que buscan demarcar lo «legítimamente religioso» de lo espurio. De ahí surgen los esfuerzos por distinguir entre «religión» y términos como «secta», «superstición», «creencia popular», «magia» o «curanderismo». Lejos de servir para categorizar fenómenos de prácticas sociales distintas, estos términos erigen barreras morales que facilitan la invisibilización, estigmatización o incluso la criminalización de aquellas prácticas que no se ajustan al modelo socialmente hegemónico de lo «religioso» en una época determinada.

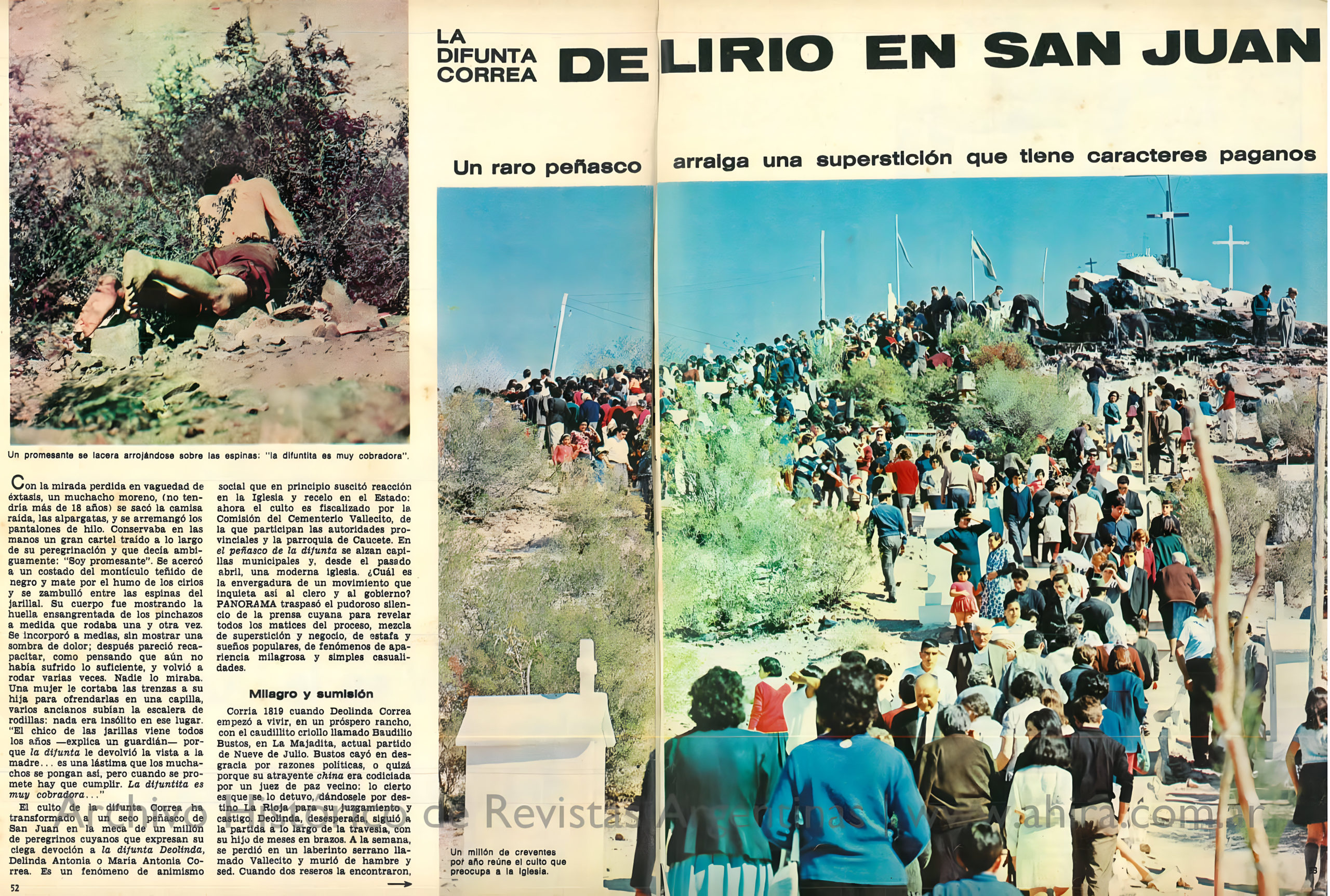

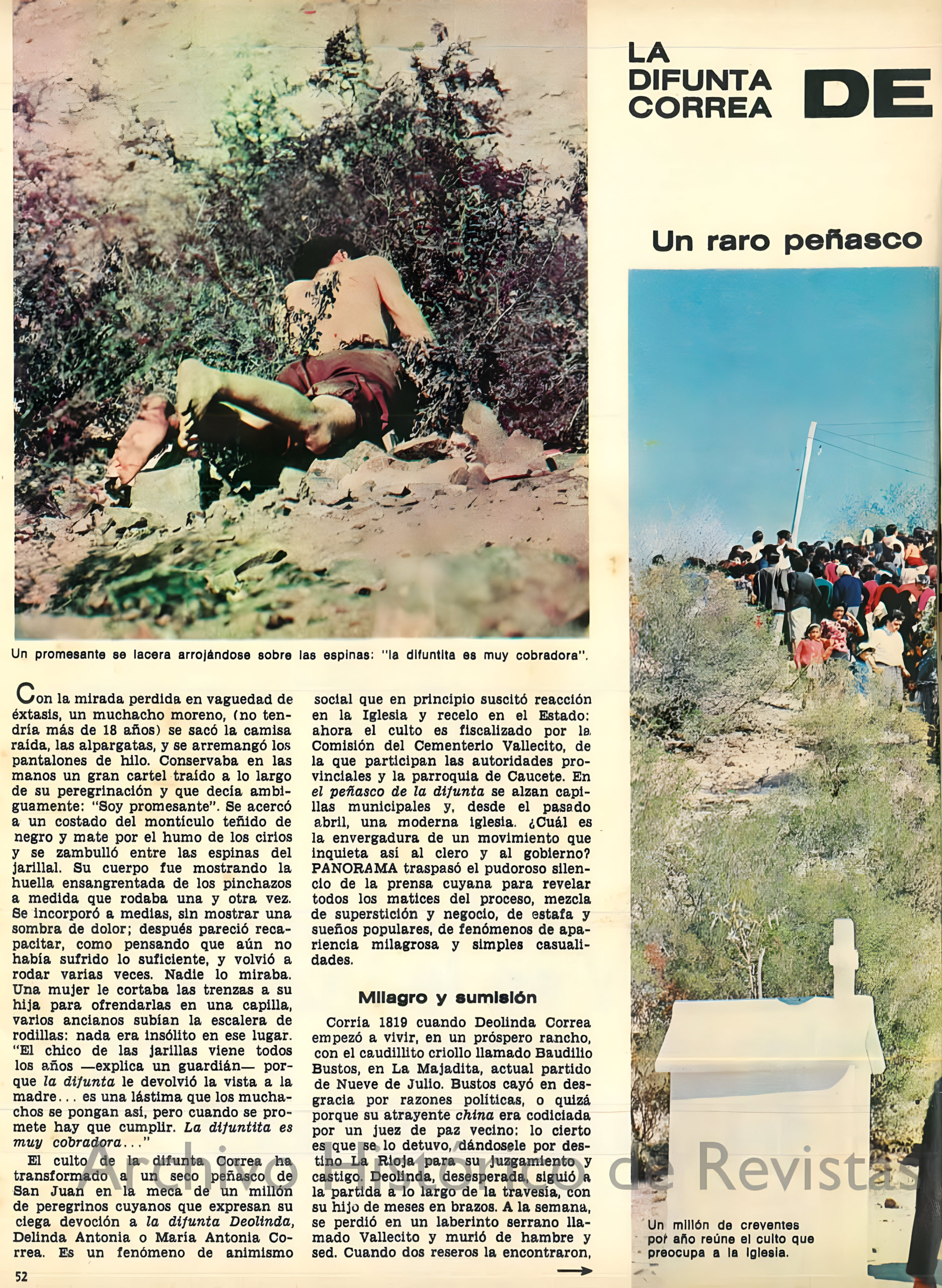

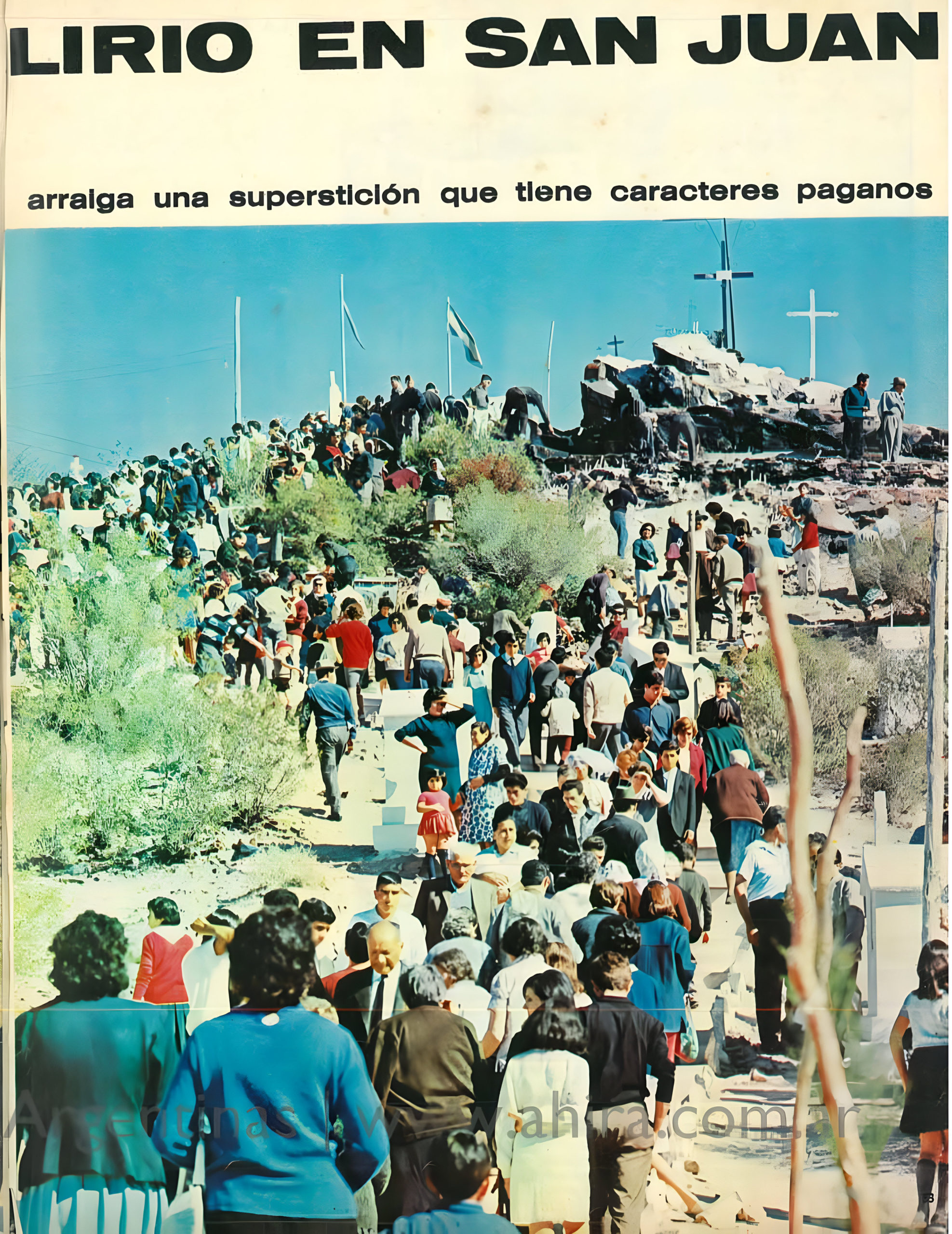

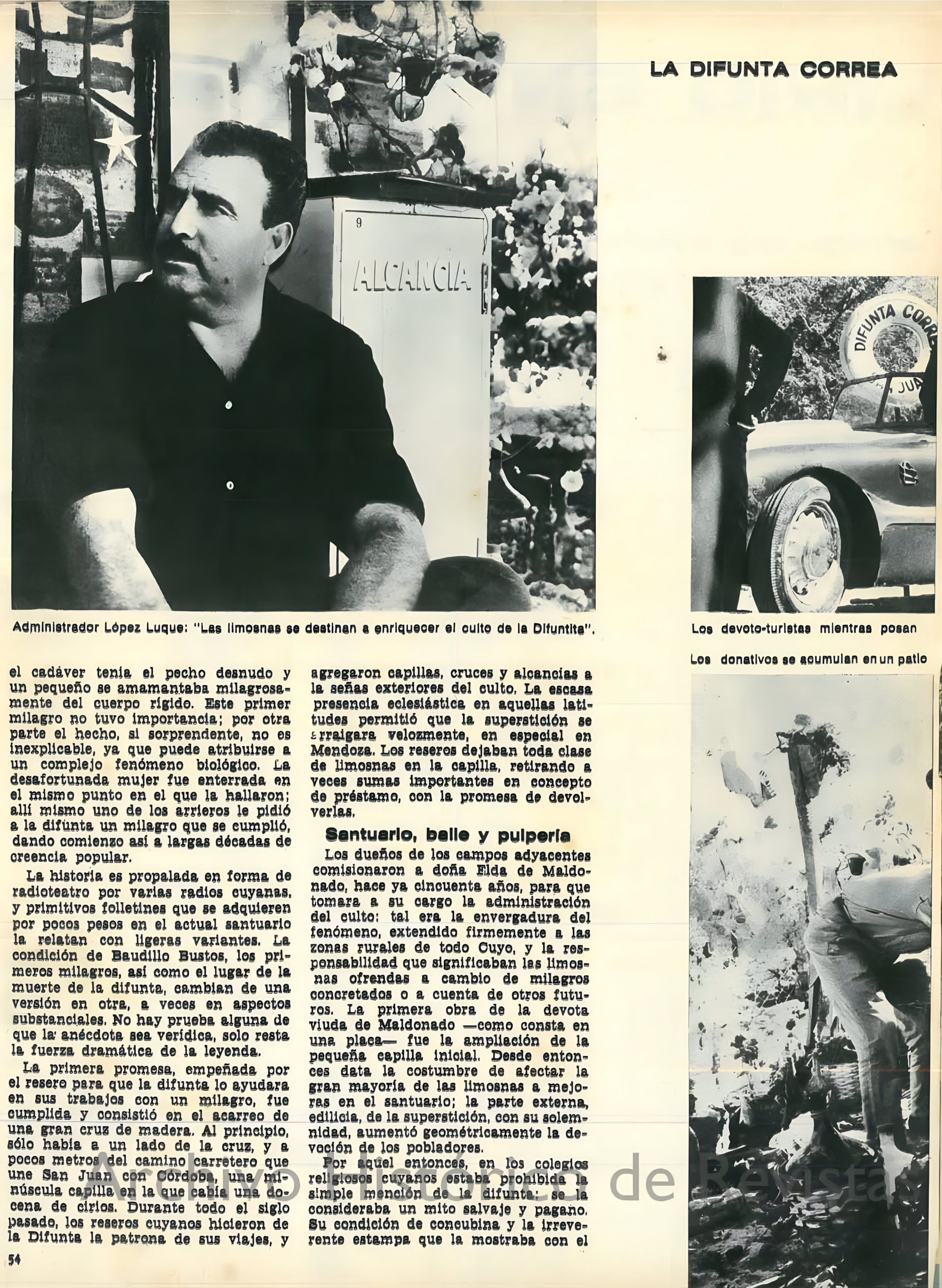

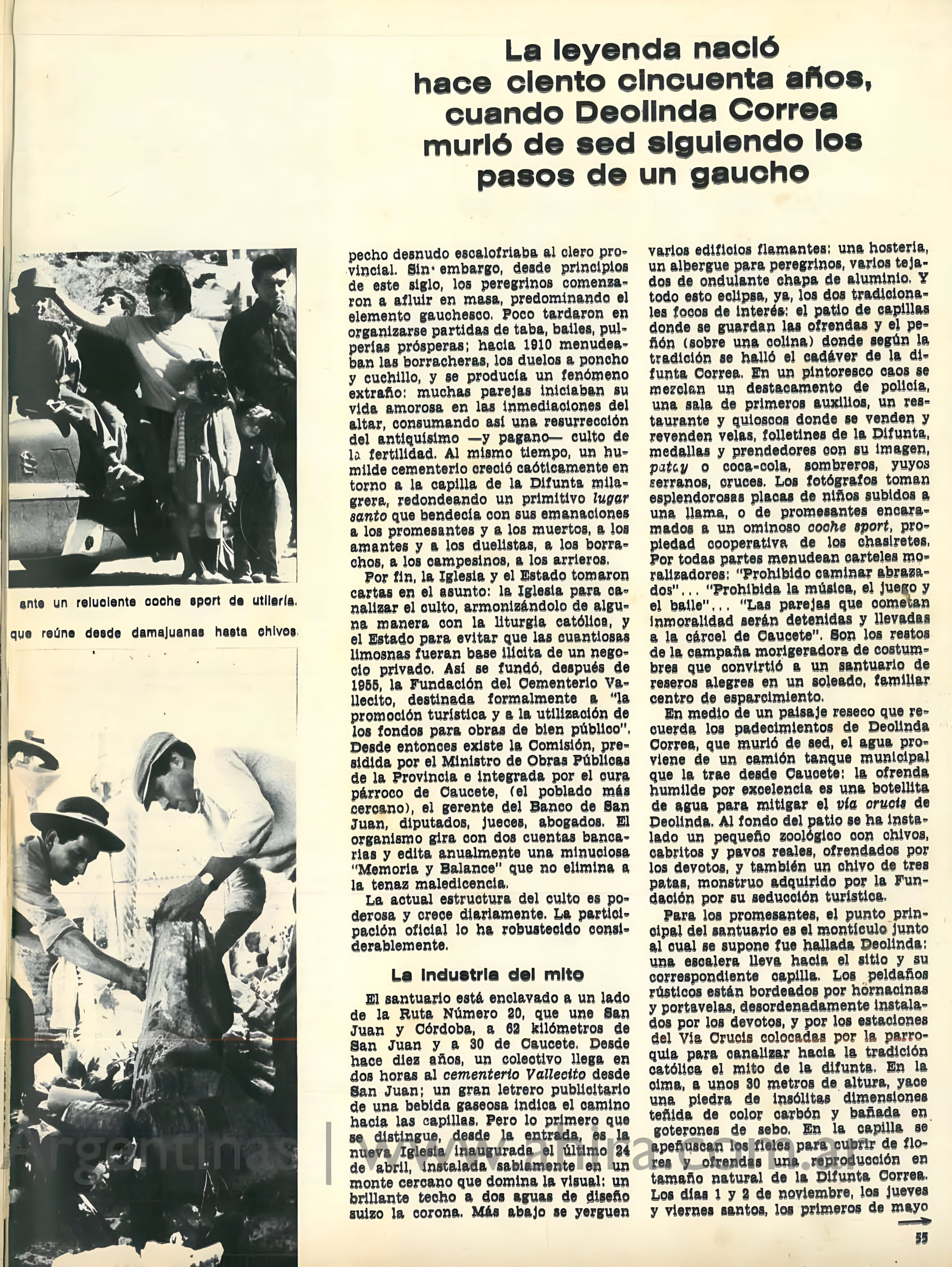

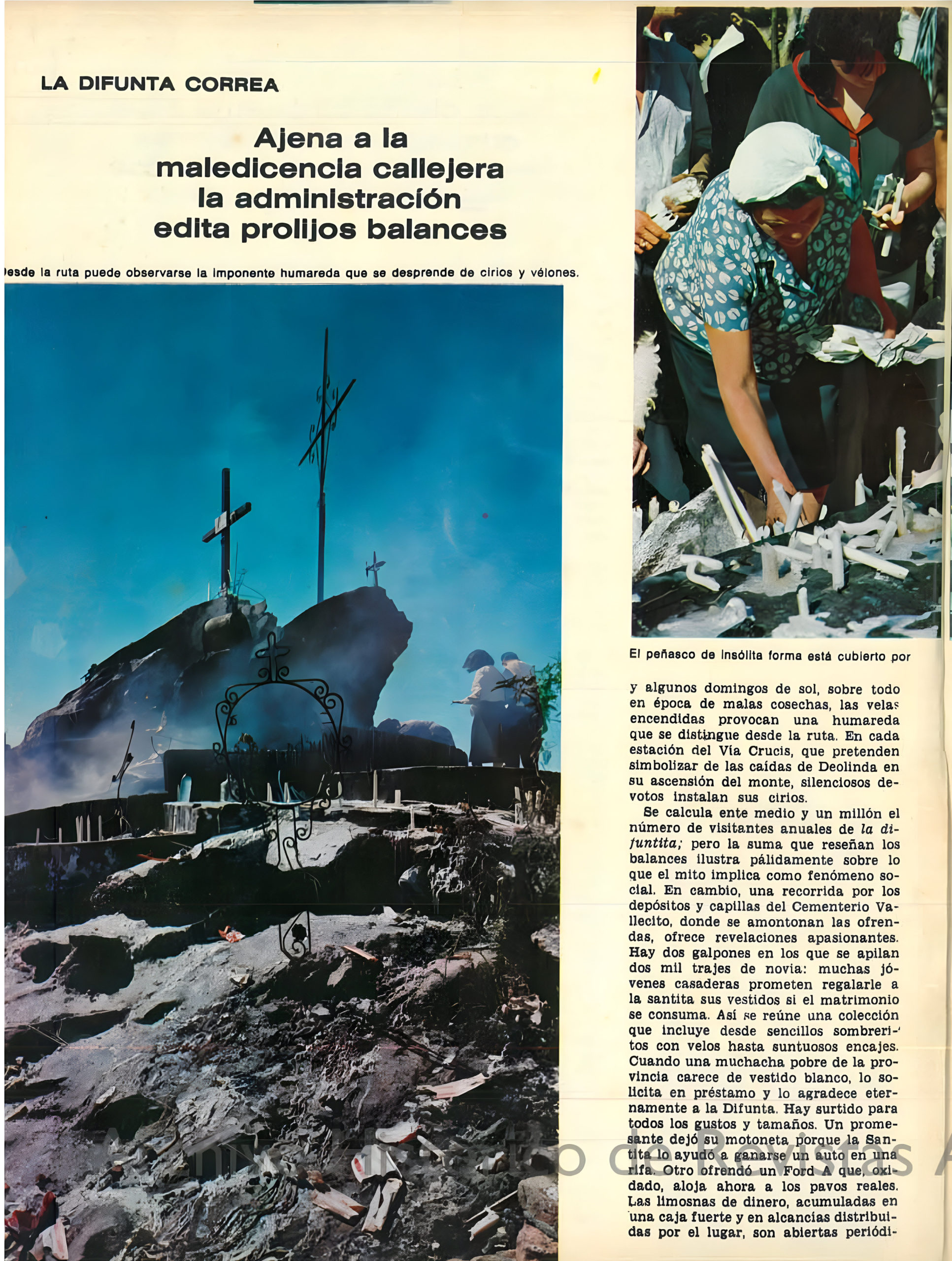

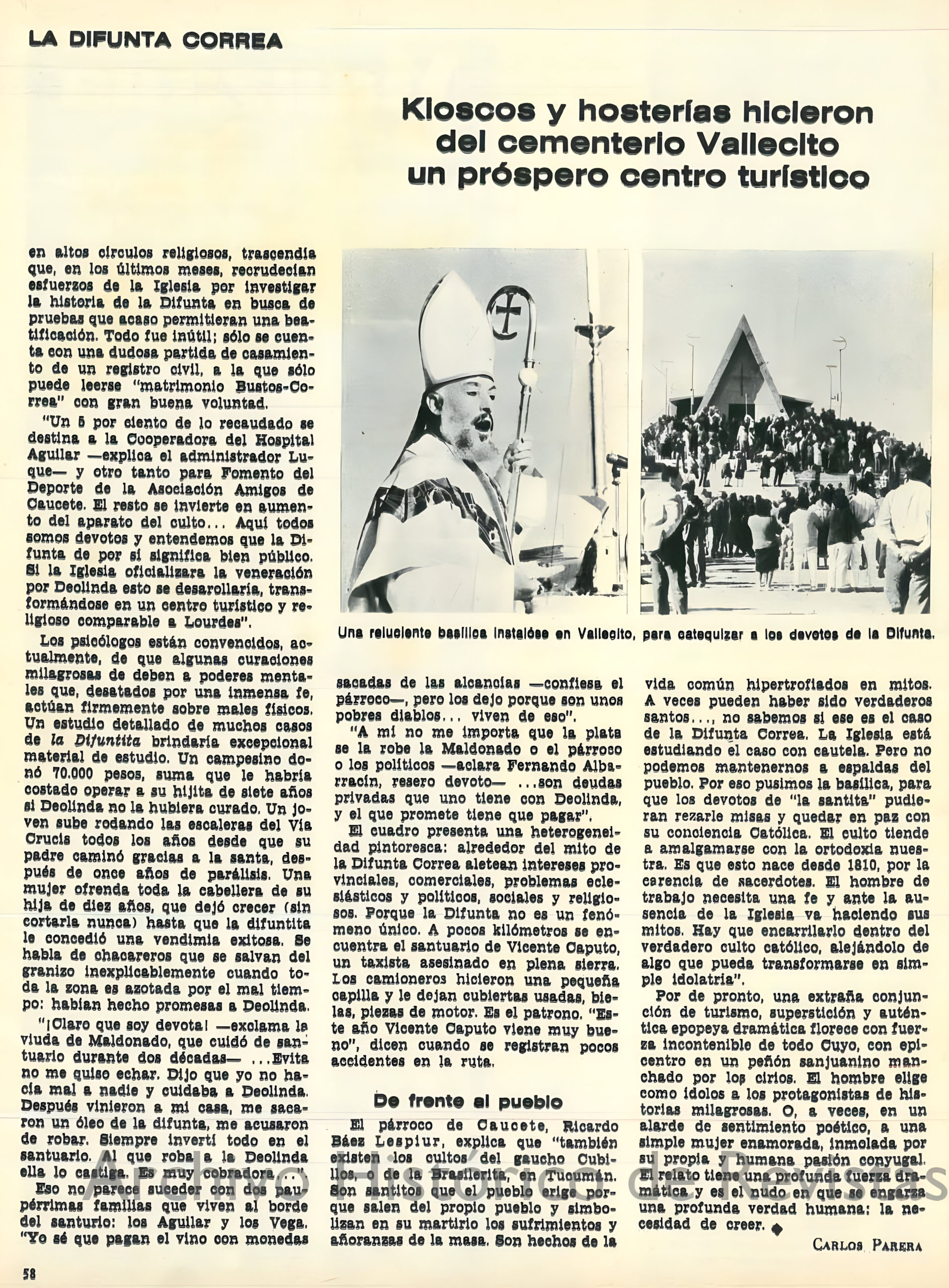

Un claro ejemplo de este mecanismo se observa en un artículo de la entonces prestigiosa revista Panorama, donde la devoción a la Difunta Correa —hoy ampliamente aceptada y motivo de orgullo regional— era descalificada hace algunas décadas como «delirio» y «superstición». Esta caracterización, entre otros factores, sentó las bases para su posterior persecución durante los gobiernos militares (véase el lúcido análisis de Mariano Fabris en este blog).

Incluimos este artículo de 1966 de la revista Panorama en la sección «Documentos» del blog porque funciona como un testimonio de época esclarecedor. Nos permite ver cómo la prensa del momento categorizaba y menospreciaba una devoción que hoy es un ícono de la religiosidad argentina. Al etiquetar a la Difunta Correa como «delirio» y «superstición», el artículo no solo informa, sino que ejemplifica el mecanismo de regulación social que buscaba definir, desde un supuesto lugar de autoridad, lo que era «religión legítima» y lo que no. Incluirlo en el blog nos ayuda a desnaturalizar el presente y recordar que la aceptación de la diversidad religiosa fue, y sigue siendo, una lucha contra estos discursos excluyentes. Es un recordatorio evidente de que los límites de lo «religioso» son siempre construcciones sociales y políticas.

Agradecemos al historiador Mariano Fabris por esta referencia que tomamos de su texto sobre la Difunta Correa publicado en este blog.

La revista fue consultada y bajada del Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AHIRA), un notable emprendimiento que rescata nuestras publicaciones periódicas del olvido. Vale mucho la pena consultar su amplio catálogo de publicaciones disponibles online gratuitamente.

Deja una respuesta