por Mariano Fabris (UNMDP-CONICET)

A comienzos de la década de 1970 los Testigos de Jehová se mostraban optimistas sobre su presencia en la Argentina. Las estadísticas que ellos mismos elaboraban anualmente animaban tal optimismo, a pesar de que su despliegue territorial y sus prácticas religiosas eran miradas con desconfianza por la Iglesia católica, la prensa y el propio Estado, que les había negado reconocimiento en reiteradas oportunidades. El encarcelamiento de aquellos Testigos de Jehová que se negaban a portar armas durante el servicio militar o el control y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad y sus servicios de inteligencia dan cuenta de un tratamiento represivo que iba en aumento, pero esta política podía convivir con actitudes más tolerantes. Los Testigos de Jehová y sus Salones del Reino eran parte del paisaje urbano en las grandes urbes y en los pequeños pueblos y aun cuando los actos multitudinarios eran más problemáticos, pudieron realizar algunos eventos internacionales que reunieron a miles de personas.

Este marco regulatorio, configurado a partir de una dinámica compleja de normas y prácticas, se alteró de manera radical a partir del golpe de Estado de marzo de 1976. Desde entonces existió una persecución extendida y sistemática a los Testigos de Jehová que incluyó detenciones, allanamientos y expulsión de empleados públicos y alumnos de escuelas. En el nuevo escenario creado por la dictadura hubo una intervención periodística que actuó como disparador de la campaña.

La revista Gente y el inicio de la campaña de persecución

La revista Gente y el inicio de la campaña de persecución

La edición Nº 573 de la revista Gente, que estuvo en los quioscos el 15 de julio de 1976, tenía en su tapa al boxeador Oscar “Ringo” Bonavena, asesinado en mayo de ese mismo año en EEUU.

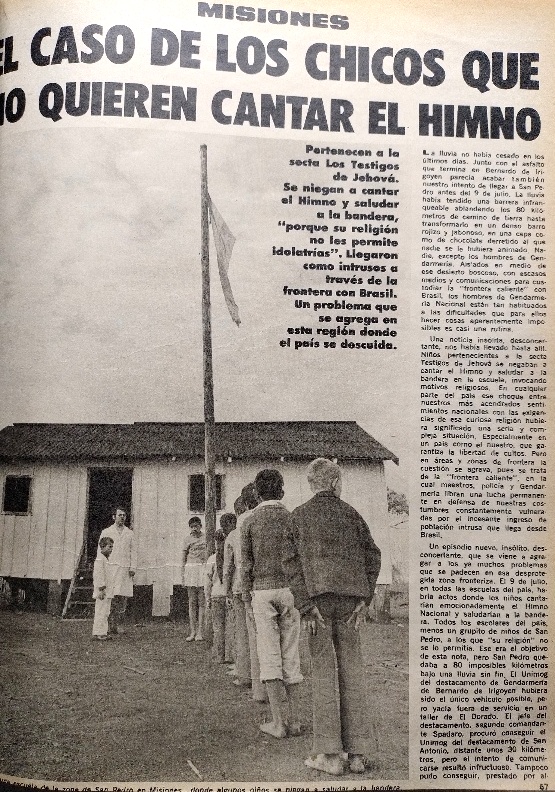

En la página 67 incluyó la nota que dispararía la campaña de persecución sobre los Testigos de Jehová a partir de un caso ocurrido en la provincia de Misiones. El hecho de que la nota se ubicara en un lugar muy secundario, sobre el final del número, podría indicar que los editores no le atribuían especial relevancia. A decir verdad, el tema no era novedoso y, al menos en principio, no garantizaba un impacto suficiente como para ser incluido en la tapa o en las páginas principales del semanario. Igualmente, debemos destacar que el cronista, Manuel Caldeiro y el fotógrafo, Gerardo Prego, hicieron un esfuerzo denodado por destacar la relevancia de la cuestión asociándola a otros temas de actualidad.

Gente era un actor de peso en el universo de los medios argentinos y, probablemente, la revista de interés general más leída en el país. Durante la dictadura sus páginas hicieron un aporte significativo en la reproducción de los tópicos principales del discurso militar que alertaban del peligro de la “subversión”.

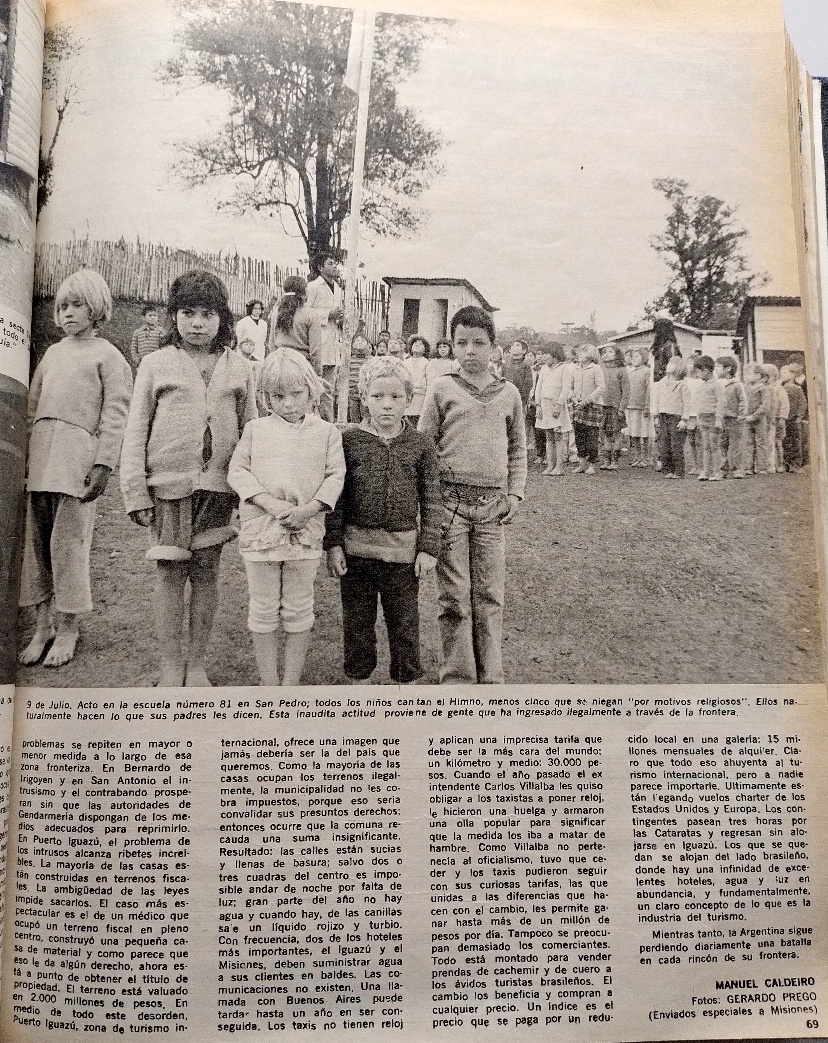

La nota sobre los Testigos de Jehová ya desde un título sensacionalista (“El caso de los chicos que no quieren cantar el himno”),[1] anticipaba que el foco estaría puesto en el vínculo entre esta religión y la simbología patria. Este tema no era nuevo y ya estaba presente en la resolución de la exclusión de los Testigos de Jehová del “Fichero de Cultos” de 1950, lo que nos permite calibrar el esfuerzo de los periodistas para hacer del “caso” una noticia. El primer paso fue la descripción del marco geográfico en el que se situaba la noticia: no solo se describieron las inclemencias climáticas, un territorio misionero selvático y hostil, sino que, fundamentalmente, se la presentó como una “frontera caliente”. O sea, no era que el himno no se cantaba en cualquier escuela urbana, sino que se trataba de una zona limítrofe que presentaba, según el relato, toda una serie de desafíos a la seguridad del país. Hasta allí habían llegado los periodistas enterados de la “noticia insólita, desconcertante” de que niños pertenecientes a la “secta” Testigos de Jehová se negaban a cantar el himno y saludar a la bandera. El periodista consideraba que el hecho, en un país que “garantiza la libertad de culto”, era de por sí serio, pero más aún en una zona de frontera donde “maestros, policía y Gendarmería libran una lucha permanente en defensa de nuestras costumbres constantemente vulneradas por el incesante ingreso de población intrusa que llega desde Brasil” (p. 67). Para mayor impacto, se lo presentaba como un suceso particular “El 9 de julio, en todas las escuelas del país, habría actos donde los niños cantarían emocionadamente el Himno Nacional y saludarían a la bandera. Todos los escolares del país, menos un grupito de niños de San Pedro, a los que «su religión» no se lo permitía” (p. 67).

Quienes asistían a la escuela en cuestión eran, en general, “hijos de intrusos brasileños, que atraviesan la frontera y se instalan en tierras fiscales argentinas” (p. 68). En su relato, el periodista dio cuenta de la denuncia de un director de escuela ante la Gendarmería por la negativa de los niños y señaló que otras no habían asistido para evitar participar en el acto por el día de la independencia. Luego dieron cuenta de la entrevista que le realizaron a una madre cuyos hijos se habían ausentado el día del acto escolar. Frente al tono inquisitorial del periodista, la mujer defendió la actitud habitual de los Testigos de Jehová: “respetar, respetan, señor. Ellos están firmes en la fila cuando se iza la bandera. Lo único que no pueden es cantar.” (p. 68). Luego el periodista le consultó si eran muchos “los Testigos de Jehová en Misiones” y ante la respuesta afirmativa, sostuvo que el “problema religioso se viene a agregar a los ya muchos que padece la zona de frontera con Brasil y Paraguay.” (p. 68) con un “intrusismo que plaga las fronteras del país” y afecta “nuestras costumbres”.

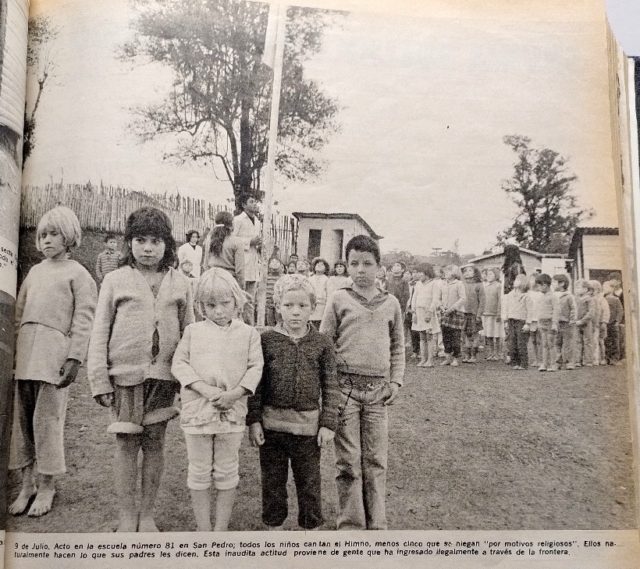

La nota estaba acompañada por varias fotos de la escuela y de los alumnos. Una de ellas resulta particularmente interesante porque sugiere que se trata de una escena preparada para generar mayor impacto. En primer plano, cinco niños de corta edad le dan la espalda al acto escolar del que participan docentes y alumnos. La distancia -no solo material- que separa a unos de otros, la actitud de dar la espalda que parece representar a la perfección lo que el texto señala, resulta una escena que poco tendría que ver con la sugerencia de la propia religión de asumir una actitud pasiva pero respetuosa en relación a los actos patrios.

La nota en la revista Gente no aportó reflexiones significativas sobre la cuestión de la religiosidad de los argentinos, sobre la libertad religiosa y sus límites o incluso sobre la presencia de los Testigos de Jehová. Pero sí aportó una serie de definiciones e imágenes de fuerte impacto a partir de una narrativa donde se combinaban la descripción de un espacio geográfico peligroso y poco protegido afectado por la llegada de “intrusos” y la acción de una “secta” que socavaba los valores y costumbres nacionales. Era la representación, a escala, del país caótico que los militares venían a ordenar.

A partir de la nota llegó la reacción del gobierno de Misiones que decidió la expulsión de los alumnos. Los gobiernos de otras provincias tomaron medidas similares, la noticia fue reproducida por el resto de los medios y, finalmente, llegó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que determinó la prohibición y la clausura de los Salones del Reino en agosto de 1976. La nota cumplió una función esencial en la legitimación de una alteración del marco regulatorio previo. La gravedad atribuida al hecho planteaba la necesidad de medidas de control más efectivas y sistemáticas y sobre esto se construyó un consenso que los medios más importantes alimentaron y acompañaron.

Explicar las razones por las cuales los Testigos de Jehová sufrieron una intensa persecución durante la última dictadura militar en Argentina requiere considerar una serie amplia de factores. Es necesario pensar en términos continuistas que desde los años ’50 los Testigos de Jehová habían sido objeto de distintas formas de control, el Estado nacional los había rechazado como una religión legitima y habían sufrido arbitrariedades en el desarrollo de sus formas de culto producto de la propia irregularidad en que se encontraban. Pero este factor no alcanza por sí solo para explicar lo ocurrido en 1976 porque, en realidad, desde el golpe de Estado se produjo una ruptura en una cierta “normalidad”, en una forma de regular su presencia que hasta entonces no les había impedido crecer y alcanzar un despliegue territorial significativo.

La dictadura militar puso en marcha un plan represivo que impacto también en el campo religioso y que, en parte, se fundamentó en el hecho de que los militares se atribuían el rol de defensores de una noción tradicional de la religión católica, la “verdadera”, frente a las desviaciones que se habían registrado en la propia Iglesia y las amenazas que planteaban los “otros”. En este despliegue los militares generaron un marco sociopolítico que potenció distintas formas de colaboración y denuncia. La suerte de los Testigos de Jehová estuvo muy marcada por estas condiciones. Su persecución se desplegó, principalmente en la dimensión “legal” de la represión y adquirió la forma de una regulación donde intervino una variedad de actores, a plena luz del día, con órdenes judiciales y con denuncias que circulaban por los principales medios de comunicación. En síntesis, el cariz represivo que adquirió la regulación en este período alteró un modus vivendi y fue consecuente con el intento de mantener como pilar “la ficción de la unanimidad religiosa” (Beckford 20o3).

[1] Caldeiro, M. El caso de los chicos que no quieren cantar el himno, Gente, pp. 66-69, 15 jul. 1976.

Deja una respuesta