por Alejandro Parra (Agencia Latinoamericana de Información Psi)

por Alejandro Parra (Agencia Latinoamericana de Información Psi)

La historia del espiritismo, particularmente del kardecismo, en los países de América Latina es una tarea aún pendiente, a pesar de que varios autores se han ocupado del asunto en forma aislada (1). De hecho, las ideas kardecistas se instalaron cómodamente entre la élite intelectual, confrontando en debates públicos y en medios de prensa, tanto con representantes de la ciencia en general como miembros del clero. Esta batalla cultural nos permite trazar su rastro a través de la literatura de sus defensores. Un ejemplo son las prácticas espiritistas durante el período del Brasil imperial, entre 1822 y 1889, que penetró a través del escritor y periodista Luís Olympio Teles de Menezes (1825-1893), fundador de la primera sociedad espiritista de Bahía en 1865 y autor de Filosofía espiritualista, una síntesis de la obra escrita por Kardec para entusiasmar a los letrados. A partir de 1869 publicó regularmente la revista O Echo d’Além-Túmulo, destinada a fastidiar a obispos y curas locales. El kardecismo se afincó definitivamente a través del médico y político carioca Adolfo Bezerra de Menezes (1831-1900), considerado el Kardec brasileño, quien gracias a su carismática personalidad entre las clases populares fue llamado “O Médico dos Pobres”. Dentro del movimiento, Bezerra produjo una política expansionista de gran fuerza a través de la Federação Espírita Brasileira, la entidad que nucleó (hasta hoy) al kardecismo tradicional (3). Esta línea estaba fuertemente influida por resabios cristianos que disputaban la supremacía de la devoción religiosa popular y las ideas socialistas no solo contra los políticos católicos, sino también contra aquellos científicos que luego adoptaron el kardecismo, como Afonso Angeli Torteroli (1849-1928), quien en 1881 lideraba el Centro da União Espírita de Brasil en defensa de una postura científica y filosófica en contraste con la religiosa defendida por Bezerra. Décadas después, el farmacéutico y médico paulista Canuto Abreu (1892-1980) fundó la Sociedad Metapsíquica y su revista Metapsíquica en 1936 inauguró un interés combinando el espiritismo con el magnetismo y la psicología.

Aunque el movimiento kardecista fue influyente para suplir las necesidades sanitarias y culturales del pueblo brasileño desde el punto de vista religioso, político y social, fue la región de América Latina, que ha compartido junto al catolicismo y otras tradiciones afrodescendientes sus prácticas religiosas populares. Esta síntesis no fue análoga en los orígenes y la expansión del kardecismo en otros países hispanoparlantes.

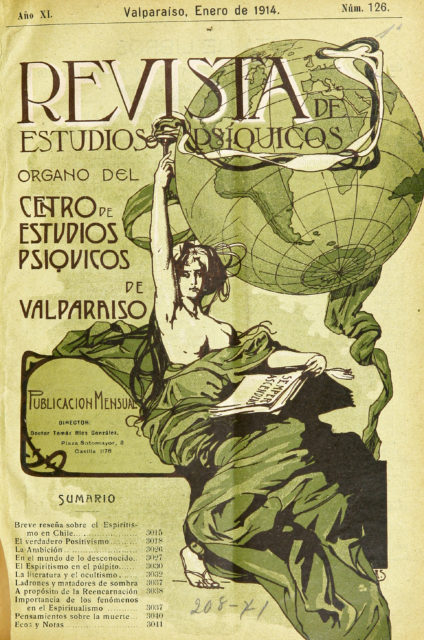

Por ejemplo, en Chile gran parte de los miembros de la élite y otros círculos ilustrados representados por el abogado Arturo Prat (1848-1879), considerado el héroe naval de la historia de Chile, y el político liberal Jacinto Chacón Barrios (1820-1893), junto a la novelista, periodista y educadora Rosario Orrego Castañeda (1831-1879), quien participó activamente en los primeros movimientos feministas chilenos a mediados del siglo XIX, fueron los primeros adherentes a las obras de Kardec. Tanto la influencia de Prat como de Orrego, directa o indirectamente, generaron un gran interés por la constitución de sociedades espíritas que emergieron y se disolvieron en varias regiones, pero sobrevivieron principalmente en Valparaíso, caracterizada por una gran inmigración inglesa, francesa y alemana. Esta élite intelectual, animada por profesores escolares y universitarios, como el periodista y político Eduardo de la Barra (1839-1900), miembro de la masonería, y el Círculo de Amigos de las Letras, fundó el Centro de Estudios Psíquicos y la Revista de Estudios Psíquicos en 1873 (3). Otras figuras contrastantes también adhirieron al espiritismo, como el líder obrero y anarquista Luis Ponce, quien fundó en Tarapacá, al norte de Chile, el Centro de Estudios y de Propaganda Psíquica Allan Kardec y creó una enorme biblioteca a través de donaciones de centros espiritistas de otros países (4). El magnetismo y la hipnosis también formaron parte del consumo médico en Santiago de Chile (5).

Otro caso semejante ocurrió en Lima con los imprenteros Prugue y Girardot, dos franceses que tradujeron y publicaron, en 1864, El libro de los espíritus, de Allan Kardec, para ilustrar a los letrados limeños de las “novedades kardecistas”. Pero es el escritor y político peruano Carlos Paz Soldán (1844-1926), miembro de la aristocracia limeña y promotor de la telegrafía, quien tuvo un papel crucial en la divulgación del espiritismo en Perú (6). Paz Soldán inauguró un periódico espírita llamado El Sol, muy popular por su enérgica oposición a los términos de la cesión de los ferrocarriles peruanos a los ingleses, cuya irrupción en el medio limeño dio a los librepensadores una oportunidad para aparecer en la prensa general con un perfil polémico. Es interesante que Paz Soldán simpatizaba tanto con el espiritismo que su familia lo hospitalizó durante tres meses en el Asilo de Orates por locura espiritista en 1885, a pesar de su defensa al célebre farsante “Conde de Das”(o Alberto de Sarak), quien, por deudas, acabó con el periódico El Sol y otras iniciativas (7).

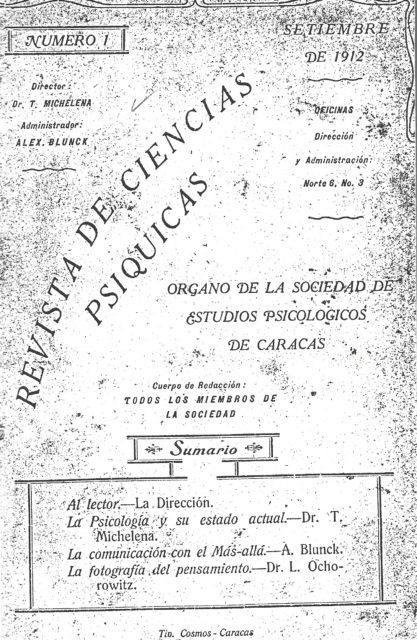

Desarrollos similares ocurrieron en países como Venezuela y Colombia, con trayectorias sociopolíticas y culturales comunes. Escritores y otras figuras intelectuales como Manuel Matos Romero (1906-1989), un historiador kardecista del espiritismo venezolano que describe su propia experiencia personal y narra las desventuras de su abuelo, el general Delfín Romero (1826-1906) y su familia, quienes fundaron la primera sociedad espírita en 1882 (aunque posiblemente hay antecedentes en otros momentos y regiones). En 1912, un tal doctor Michelena y Alex Blunck fundan la Sociedad de Estudios Psicológicos en Caracas y publicaron al menos 23 ejemplares de la Revista de Ciencias Psíquicas reproduciendo estudios del espiritismo experimental europeo, pero con escasos desarrollos locales.

Aunque por períodos regulares, los grupos y sociedades espíritas venezolanas declinaron durante períodos políticos conflictivos; a partir de 1923, se restauró la Sociedad Espírita de Maracaibo, una entidad pionera que nucleó a los espíritas del occidente venezolano. Entre ellos, escritores como Ildefonso Vásquez (1840-1920), un docente y político de orientación marxista, y el educador Jesús Enrique Lossada (1892-1948), quien promovió la reapertura de la Universidad del Zulia, resultaron actores representativos del kardecismo venezolano. La figura más relevante del período fue Pedro Alciro Barboza de la Torre (1917- 2002), abogado y educador, miembro de la masonería y otras logias de Maracaibo, que creó la Federación Espírita Venezolana en 1960, la primera entidad que nucleó a los espiritistas dispersos por todo el país. En general, estas iniciativas provinieron de figuras públicas de clase letrada que contrastaron fuertemente con las devociones populares que tienen fuerte raigambre en la región (8).

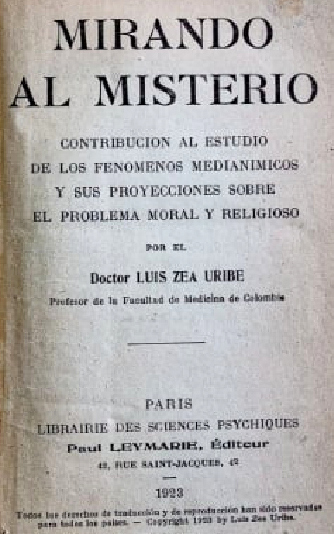

Si bien es posible que este interés tan temprano por el kardecismo fuera producto de la curiosidad por conocer una espiritualidad anticatólica cercana al liberalismo radical, los círculos espiritistas en ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, entre 1868 y 1889 –culturalmente próximos a Venezuela–también encontraron apoyo mediatizados por ideas políticas de la influyente élite cultural (9). Por ejemplo, la figura del imprentero liberal José Benito Gaitán (1827-1916), en torno a la industria editorial, reunió a un conjunto de letrados en debates así como propició la circulación de textos kardecistas. A partir de 1870, se publicaron en Bogotá doce números de la revista Psychis. Estudios del alma humana, promoviendo una ciencia positiva y experimental, como el caso del médico y político liberal Luis Zea Uribe (1872-1934), una figura relevante de la comunidad académica colombiana, que fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Bogotá. Zea Uribe editó Mirando al misterio, una obra por la cual el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo lo excomulgó por considerarla “un acto de blasfemia”. Publicada por Leymarie en castellano –el editor de Kardec en París–, este título relevó el conocimiento del espiritismo experimental de su época en Colombia, incluyendo los estudios con su esposa Clorinda, una médium escribiente (10).

Si bien es posible que este interés tan temprano por el kardecismo fuera producto de la curiosidad por conocer una espiritualidad anticatólica cercana al liberalismo radical, los círculos espiritistas en ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, entre 1868 y 1889 –culturalmente próximos a Venezuela–también encontraron apoyo mediatizados por ideas políticas de la influyente élite cultural (9). Por ejemplo, la figura del imprentero liberal José Benito Gaitán (1827-1916), en torno a la industria editorial, reunió a un conjunto de letrados en debates así como propició la circulación de textos kardecistas. A partir de 1870, se publicaron en Bogotá doce números de la revista Psychis. Estudios del alma humana, promoviendo una ciencia positiva y experimental, como el caso del médico y político liberal Luis Zea Uribe (1872-1934), una figura relevante de la comunidad académica colombiana, que fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Bogotá. Zea Uribe editó Mirando al misterio, una obra por la cual el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo lo excomulgó por considerarla “un acto de blasfemia”. Publicada por Leymarie en castellano –el editor de Kardec en París–, este título relevó el conocimiento del espiritismo experimental de su época en Colombia, incluyendo los estudios con su esposa Clorinda, una médium escribiente (10).

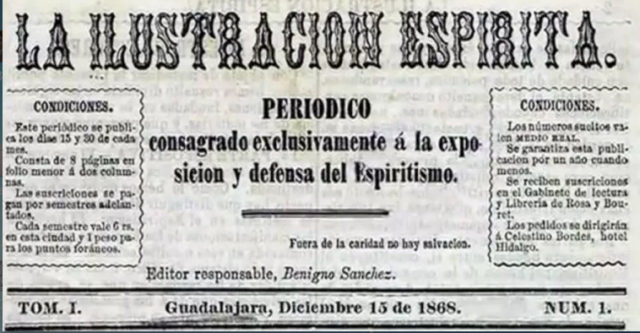

Las prácticas espiritistas más antiguas en México son previas al kardecismo, porque se detectaron en ciertas formas de chamanismo local mixturadas con el espiritualismo popular de América del Norte. Esto configuró una práctica conocida como “saurinismo” basada en la adivinación mediante mensajes de los ancestros, donde el espiritismo también se sincretizó con el trinitarismo mariano y el indigenismo local (11). El kardecismo como tal desembarcó en sus costas y se impregnó fuertemente en su vida política y social desde 1858 (12). El periodista Refugio Indalecio González (conocido como el Kardec mexicano) editó La Ilustración Espiritista entre 1872 y 1879 y luego su hijo Moisés, entre 1888 a 1892, inicialmente dentro de grupos con nominaciones cambiantes, como la Sociedad Espírita de la República Mexicana en Guadalajara, integrada, entre otros, por Santiago Sierra (hermano de Justo Sierra, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México), que registró a más de un centenar de círculos espiritistas distribuidos por todo el país (13).

El kardecismo no dejó indiferente a otras corrientes conservadoras mexicanas y generó fuertes debates públicos, por ejemplo, el abogado y político Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), miembro de la sociedad literaria del Liceo Hidalgo, reconoció el carácter vanguardista de la filosofía espírita excepto por su perfil religioso; pero su contraparte Gabino Barreda, referente del positivismo mexicano, estaba entre los escépticos (14). Sin duda, la figura nacional de mayor influencia fue el político mexicano Francisco Ignacio Madero (1873-1913), que alcanzó la presidencia de México entre 1911 y 1913 y admiraba a Allan Kardec (15). Madero tuvo fuertes convicciones espíritas que inspiraron en buena parte su lucha por la democracia mexicana. Además, Madero llevaba a cabo sesiones experimentales con médiums y mesas trípode, conducidas por el médium y magnetizador Hipólito Salazar en el así llamado Círculo Miguel Hidalgo. El espiritismo fue influyente no solo entre los políticos mexicanos sino también entre escritores y líderes del movimiento feminista, como Laureana Wright, Rosario de Acuña y Amanda Domingo Soler (que publicó docenas de artículos en La Ilustración Espírita) (16), esta última representante del librepensamiento femenino español (17).

El espiritismo francés también llevó consigo a México las prácticas del magnetismo. Los espiritistas discutieron la eficacia de la hipnosis, la fotografía y las sesiones con médiums parlantes y escribientes, de modo casi análogo a la Argentina. Por ejemplo, los trabajos del médium Hipólito Salazar, editor de la revista espírita La Sombra de Hidalgo en 1894, y de José de Jesús González (1874-1933), oftalmólogo de León y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, buscaron demostrar las radiaciones del cerebro durante el sueño (18). En 1891, la Sociedad Potositana de Estudios Espíritas entre 1875 a 1885 y Aparicio Chávez, médico a cargo de la “cátedra de Magnetismo” de la Sociedad de Estudios Psicológicos, condujeron docenas de experiencias con aparatos para demostrar y fotografíar los fluidos de los médiums (19).

El espiritismo francés también llevó consigo a México las prácticas del magnetismo. Los espiritistas discutieron la eficacia de la hipnosis, la fotografía y las sesiones con médiums parlantes y escribientes, de modo casi análogo a la Argentina. Por ejemplo, los trabajos del médium Hipólito Salazar, editor de la revista espírita La Sombra de Hidalgo en 1894, y de José de Jesús González (1874-1933), oftalmólogo de León y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, buscaron demostrar las radiaciones del cerebro durante el sueño (18). En 1891, la Sociedad Potositana de Estudios Espíritas entre 1875 a 1885 y Aparicio Chávez, médico a cargo de la “cátedra de Magnetismo” de la Sociedad de Estudios Psicológicos, condujeron docenas de experiencias con aparatos para demostrar y fotografíar los fluidos de los médiums (19).

Otros casos semejantes pueden ser vistos en países como Cuba (20), Costa Rica (21), El Salvador (22) y Uruguay (23). Si bien el kardecismo rápidamente se mixturó con las culturas locales y produjo diversos tipos de religiosidades y devociones populares, dejó escasa huella de kardecismo letrado.

En suma, el espiritismo francés atravesó casi todos los países de América Latina (por nombrar solo algunos con mayor historia), donde la inmigración europea o los latinoamericanos que retornaban a sus tierras llevaban consigo la así llamada “revelación kardecista” junto a una erupción de ideas y sentimientos de liberalismo, anticlericalismo y cientificismo. Indudablemente estos cruces permiten inferir el impacto cultural y su contribución en la constitución de credos sincretizados y devociones. Tal cóctel apoya la idea de que el kardecismo argentino no solo quedó atrapado en esta singular dialéctica, sino que también inauguró un período de ideas innovadoras para individuos y grupos sociales y culturales que se fueron integrando y desmarcando a la vez, en el transcurso de otros saberes y ciencias, como la medicina y la salud mental.

En suma, el espiritismo francés atravesó casi todos los países de América Latina (por nombrar solo algunos con mayor historia), donde la inmigración europea o los latinoamericanos que retornaban a sus tierras llevaban consigo la así llamada “revelación kardecista” junto a una erupción de ideas y sentimientos de liberalismo, anticlericalismo y cientificismo. Indudablemente estos cruces permiten inferir el impacto cultural y su contribución en la constitución de credos sincretizados y devociones. Tal cóctel apoya la idea de que el kardecismo argentino no solo quedó atrapado en esta singular dialéctica, sino que también inauguró un período de ideas innovadoras para individuos y grupos sociales y culturales que se fueron integrando y desmarcando a la vez, en el transcurso de otros saberes y ciencias, como la medicina y la salud mental.

Este texto es un trecho del libro «Entre médicos y médiums: Saberes, tensiones y límites en el espiritismo argentino (1880-1959)» publicado por la editorial Biblos en 2024.

Notas

(1) J. P. Bubello, M. J. Diniz-Silva y M. Villalba, Spiritism in Latin-America at the turn of the nineteenth century: The cases of Argentina, Brazil and Mexico. En P. Baisotti y R. Martínez-Esquivel (eds.), Modernity of Religiosities and Beliefs: A new path in Latin America from the nineteenth to twenty-first century (pp. 233-269). Lanham: Lexington Books, 2021; A. Parra, De espíritus y médiums en Iberoamérica: una geografía de la metapsíquica. En IPPP, Anais do Primer Congresso Internacional e Brasileiro de Parapsicología (pp. 25-34). Recife: Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, 1997.

(2) Para una historia del espiritismo brasileño, ver E. Lara, História ilustrada do espiritismo no Brasil. Santos: Instituto Cultural Kardecista-Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, 2002; P. C. C. Fernandes, Origens do espiritismo no Brasil: diálogo, razão e resistência no início de uma experiência (1850-1914). Mestrado em Sociologia. Brasilia: Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidad de Brasilia, 2008; I. A. Silveira Leite, As Ciências da Psique no Espiritismo Brasileiro: c. 1900-c. 1960. Disertación de Maestría en Historia y Cultura das Religiones. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2015; E. Giumbelli, O cuidado dos mortos: uma história da condenação e legitimação do espiritismo. Río de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.

(3) M. Vicuña, Voces de ultratumba: historia del espiritismo en Chile. Santiago de Chile: Taurus, 2006.

(4) Y. Muñoz Salinas, ¡Vuelven los muertos! Espiritismo y espiritistas de Chile (1880- 1920). Tesis de Doctorado. Santiago de Chile: Facultad de Filosofía y Humanidades. Departamento de Ciencias Históricas, 2012; Y. Muñoz Salinas, Espiritismo y espiritistas en Chile: de la secularización a la “otra lógica”. Sociedad y Cultura 1, 2014: 63-81.

(5) M. J. Correa Gómez, Enrique Onofroff, Leovigildo Maurcica y el acecho de los hipnotizadores: el control de la hipnosis y el cuidado de la medicina en Santiago de Chile (1887-1913). Historia 49, 2016: 371-394; M. Vallejo y M. J. Correa, Cuando la hipnosis cruzó los Andes: magnetizadores y taumaturgos entre Buenos Aires y Santiago de Chile (1880-1920). Santiago de Chile: Pólvora, 2019.

(6) M. Chocano Mena, Incredulidad y disidencia religiosa en el Perú de entresiglos (1880- 1904). Anuario de Historia de América Latina 57, 2020: 255-293.

(7) C. Paz Soldán, Estudios espiritistas y la vida de loco. Lima: Imprenta Liberal de F. Masías y Ca., 1886; P. Palma y M. Vallejo, La circulación del esoterismo en América Latina: el Conde de Das y sus viajes por Argentina y Perú, 1892-1900. Trashumante. Revista americana de historia social 14, 2019: 6-28; A. Orbegoso, Espiritismo, locura e intelectuales del 900. Revista de Psicología de la Universidad Privada del Norte 14, 2012: 95-105; E. Amaya Núñez, Ingenieros, arquitectos, médicos y locura: la construcción del asilo Colonia de la Magdalena (1896-1918). Devenir 5 (10), 2018: 65-90.

(8) M. Matos Romero, Historia del espiritismo en Venezuela. Maracaibo: s. e., 1983.

(9) A. M. Mancera Rodríguez, Las imprentas, el liberalismo radical y comunicación con espíritus: divulgación de las doctrinas espiritistas en Colombia (1868-1889). Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 25 (1), 2019: 135-172.

(10) L. Zea Uribe, Mirando al misterio: contribución al estudio de los fenómenos mediánicos y sus proyecciones. París: Leymarie, ; ver también otras biografías, por ejemplo, A. de Francisco Zea, Luis Zea Uribe: su vida y su época. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1999.

(11) G. Rojas Flores, El movimiento espiritista en México (1857-1895). Tesis de Maestría en Historia. Ciudad de México: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de México, 2000.

(12) C. Illades, Las otras ideas: estudio sobre el primer socialismo en México, 1850-1935. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2008.

(13) J. M. Leyva, El ocaso de los espíritus: el espiritismo en México en el siglo XIX. Ciudad de México: Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, 2005.

(14) E. Carlos-González, La República de los Espíritus: historia del espiritismo en México (1848-1897). Tesis de doctorado en Historia. Ciudad de México: Centro de Estudios Históricos, 2011; S. González Rodríguez, La noche oculta. Ciudad de México: Cal y Arena, 1990.

(15) En 1911, bajo el seudónimo de “Bhima”sacado de la literatura hindú, Madero fue autor de Manual espírita (también simpatizaba con la teosofía). En Nuevo León, Madero conformó la Sociedad de Estudios Psíquicos en San Pedro. Ver A. Rosas Robles (ed.), Obras completas de Francisco Madero: escritos sobre espiritismo. Doctrina espírita 1901- 1913. Ciudad de México: Clío, 2000; J. N. Rosales, Madero y el espiritismo: las cartas y las sesiones espíritas del héroe. Ciudad de México: Posada, 1973; M. Arellano Zabaleta, La revolución espiritual de Madero: documentos inéditos y poco conocidos. Ciudad de México: Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2000; A. Rosas Robles, La revolución de los espíritus: Francisco Ignacio Madero. Ciudad de México: Océano-Turner, 2018.

(16) E. Speckman-Guerra, De espíritus, mujeres e igualdad: Laureana Wright y el espiritismo kardecista en el México finisecular. En F. Castro Gutiérrez y M. Terrazas (eds.), Disidencia y disidentes en la historia de México (pp. 277-294). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003; J. R. Chaves, Espiritismo y literatura en México. Literatura Mexicana 16 (2), 2005: 51-60.

(17) A. Correa-Ramón, Amalia Domingo Soler y el espiritismo de fin de siglo. Barcelona: Archivos Vola, 2021.

(18) J. J. González, El sueño y los sueños: estudio psicofisiológico. León: Imprenta Cía. Católica, 1913.

(19) R. Cañedo, El magnetismo humano y su acción terapéutica en las enfermedades nerviosas. [Tesis de Medicina. Facultad Médica de México]. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889; R. del Pino, El hipnotismo bajo consideraciones diversas. Ciudad de México: Imprenta Litográfica de Ireneo Paz, 1889. También ver M. Vallejo, Magnetizadores, ilusionistas y médicos: una aproximación a la historia del hipnotismo en México, 1880-1900. Trashumante. Revista americana de historia social 5, 2015: 200-219.

(20) Durante la guerra de los diez años (1868-1878), cubanos con tendencias independentistas del dominio español adoptaron el kardecismo como una doctrina religiosa liberalista, portadora de ideas avanzadas y progresistas. Ver V. J. Almanza-Tojeiro, La práctica del espiritismo en una región histórica de Cuba. Editorial Académica Española, 2012.

(21) Ofelia Corrales, una médium de trece años hija del reformador y educador de Costa Rica Buenaventura Corrales, integró el círculo espiritista Franklin en 1910. Ofelia resultó famosa porque decía invocar al espíritu de “Mary Brown”, donde articulaba voz y conducta espectral con evidencias fotográficas del fantasma a su lado, pero fue desenmascarada como fraude poco tiempo después. Ver I. Molina Jiménez, La ciencia del momento: astrología y espiritismo en la Costa Rica de los siglos XIX y XX. Costa Rica: Editorial Universidad Nacional, 2011.

(22) Una forma de religiosidad vernácula son los santos apócrifos salvadoreños conocidos como Hermanos Espirituales, con una estrecha relación con el espiritismo positivista de principios del siglo xx. Ver A. García Espada, Historia de los hermanos espirituales y otros frutos modernistas de la religiosidad vernácula salvadoreña. Anuario de Estudios Centroamericanos 42, 2016: 261-294.

(23) El espiritismo en Uruguay –a pesar de su laicismo religioso–también guarda atributos comunes con la Argentina a causa de la cultura rioplatense común. De hecho, los españoles Justo de Espada y Francisco Casares crearon la Revista Espírita de Estudios Psicológicos en 1872 y las primeras sociedades espíritas en ambas costas, como la Sociedad Progreso y Caridad de Montevideo entre 1876 y 1878. Según las crónicas de la época, el médium Camille Brédiff produjo levitaciones de mesas y la médium Berta de Rolland, materializaciones de espíritus durante sus sesiones. Los espiritistas uruguayos no quedaron tan expuestos a las disputas con la Iglesia luego de la separación entre Iglesia y Estado, principalmente después de la aprobación de la nueva Constitución de 1918.

Deja una respuesta