El de Perla fue el primer altar de San La Muerte que conocí. Ella tenía un departamento pequeño en un tercer piso con una sala de estar y un cuarto. Casi toda la sala de estar estaba ocupada con el altar al Santo que contenía decenas de imágenes, más chicas y más grandes (aunque nunca tanto como las de la Santa Muerte mexicana). Uno franqueaba la puerta y se encontraba cara a cara con el altar. Reconozco que la primera vez que fui (y probablemente la segunda) me dio algo de miedo tanta calavera junta.

Lo más notable era que el altar estaba (ojalá todavía esté, porque Perla falleció hace pocos años) en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a una cuadra de la avenida Corrientes, donde el barrio de Congreso se encuentra con el de Once. En la misma cuadra que la Cinemateca SHA (de la Sociedad Hebraica Argentina), que fue un bastión de la cultura secular cinéfila durante los 80s. Siempre me pareció irónico haber ido tantas veces a ver películas allí sin saber que en la misma cuadra, a unos metros nomás, había un inesperado y desconocido bastión de la «religiosidad popular» (en algún otro momento diré que hay que dejar de usar este concepto, pero not today…)

(Mientras escribo estas líneas pienso que no es cierto que fue el primer altar que conocí. Antes había visitado uno en la ciudad de Posadas, Misiones, cuando en oportunidad de un congreso nacional de antropología, allá por 1982, fuimos con mi maestro de antropología, Guillermo Magrassi, a visitar a una cuidadora del santo. De todas maneras, tengo recuerdos de la visita pero no del altar -creo que el único que pudo verlo fue mi profesor, porque en esa época y en esas partes del país, el altar solía ser algo bastante secreto y no se mostraba a cualquiera, ya que se creía que cuanto más oculto de ojos ajenos, más poderoso).

Perla era una persona de clase media, que había venido del Chaco (una provincia del NE argentino, zona de origen de la devoción al santito, como se le dice afectuosamente) y había estado casada con un empresario importante. Era cuñada de un dirigente nacional del peronismo. Separada, había dedicado su vida porteña al santo. Ella dormía en el pequeño cuarto de atrás del altar, y usaba apenas una pequeña mesa que estaba frente al altar como espacio personal. Generalmente, cuando la visitaba, estaba con alguna/s seguidora/s del santito sentada alrededor de la mesa, siempre sin darle la espalda al altar y siempre controlando que el número de velas prendidas fuera siete, o al menos, impar. En esa mesa corrían historias acerca de las vidas de los concurrentes al templo -o sus parientes- y de la intervención milagrosa del santo en ellas. Las llamaría chismes, pero su intención ejemplificatoria las dotaba de un propósito más elevado. Uno sabía que los propios problemas y avatares de nuestra vida probablemente también serían ventilados en esa misma mesa en algún otro momento, con gente que nos conociera o no, pero era parte del precio de la membrecía en esta comunidad imaginada, religiosa y terapéutica.

Fuera de esporádicas visitas al Bingo -en las que siempre le pedía al Santo que le permitiera ganar lo suficiente para mantener el culto y para «ayudar a los altares pobres del santo en las ciudades del interior»-no le conocí otras salidas a Perla. Ojalá las haya tenido, claro. Solía realizarle promesas al santo como vestir íntegramente de negro por un año (o dos, o tres, o cuatro, incluyendo hasta la ropa interior) que en ocasiones compartía con otras devotas/amigas. Siempre parecía que alguna mujer la ayudaba y acompañaba en sus tares en el pequeño departamento-templo, fungiendo de secretaria y/o aprendiz de los secretos del culto.

Llegué a lo de Perla gracias a Carlos Rivero. Carlos fue alumno mío en un curso de antropología, en el cual, como trabajo práctico tenían que analizar algún caso de «religiosidad popular» (again, not today). Fue a una santería de la calle Corrientes a averiguar sobre San La Muerte y como el dueño era buen conocedor del ramo y además afable con quien preguntaba, le contó sobre el altar de Perla. Al poco tiempo ya la había entrevistado, y cuando me contó, no pude evitar decirle que claro que también quería ir lo antes posible.

Creo que el miedo al altar se me fue finalmente cuando asistí a la fiesta del santo, un 15 de agosto. El pequeño espacio estaba lleno de gente que entraba y salía, y que apenas podía encontrar un lugar donde quedarse. Vi que había familias, niños y que todos hacían lo posible por contribuir con algo para la fiesta -sin importar sus obvios escasos recursos -. Perla pasaba la primera parte de la fiesta acostada en su cama, generalmente exhausta por haber cambiado durante la noche todas las capas de tela de las imágenes del altar, de haberlo limpiado todo y de haber colocado una bandera de paño nueva con la oración tradicional del santo bordada. Todos los años los elementos que decoraban las imágenes y el altar se renovaban. La preocupación principal parecía ser la bandera con la oración tradicional de San La Muerte, ya que llevaba un bordado manuscrito que no era fácil de hacer, y seguro que no era barato. A Perla, siempre perfeccionista, generalmente no le gustaba como quedaba, por un motivo u otro.

Todos los que llegaban a la fiesta intentaban, en algún momento, pasar a saludarla, y quedarse charlando con ella, probablemente también intentando robarle algún consejo -aunque ella siempre decía que la fiesta no era para eso. Transcurrida la noche, Perla aparecía para esperar la llegada de los mariachis que venían a cantarle al santo. Su gran frustración era no poder conseguirle mariachis auténticamente mexicanos -sabía que todos los que había en la ciudad eran argentinos o de otros países sudamericanos. Antes de los mariachis, algún devoto podía tocar la guitarra frente al altar, o quizás también aparecía o era convocado algún grupo de chamamé para homenajear al santo con la música de su tierra. Más allá de lo musical, la festividad consistía en pasar a darle los respetos al santo en su día, orar frente al altar (lo exiguo del espacio hacía que sólo la gente cercana al altar pudiera prender velas, siempre un número exacto, creo que eran siete), quedarse allí compartiendo tiempo, comer algo, hablar un poco con otros devotos apiñados e irse, para que los creyentes que irían llegando pudieran entrar y hacer lo propio.

Claro que la simpatía, la hospitalidad y el don de gentes de Perla también hicieron que me sintiera progresivamente cómodo en su departamento y con el altar. Viniendo del Chaco, el altar de Perla y su funcionamiento eran bastante «tradicionales» -tampoco creo en la palabra «tradicional», pero si lo era al compararlo con otros más nuevos que tienen alguna influencia obvia de la umbanda o quimbanda local, o que intentan darle un tinte más shamánico/new ager, o que coquetean con La Santa Muerte- . Ella intentaba siempre brindar una imagen normalizada de la devoción. Frente a la percepción generalizada de que era el santo de los delincuentes, recalcaba que el santo no era para el mal, que podía ayudar a malvivientes y ladrones, sí, pero no a robar sino a rehacer sus vidas. Vi parientes de presos que iban a ver si podía sacarlos de prisión o acelerar sus causas, pero ella siempre remarcaba que si no emprendían el buen camino al salir, sería peor para ellos.

El santo no era malo, pero al ser «el más justo de los santos», eran frecuentes también los relatos acerca de castigos que infligía a quienes no cumplían con lo acordado, se burlaban de él, o pretendían utilizarlo para ganarse un dinero fácil.

Además de por su antiguedad, y de lo inusual de su ubicación, y de mis razones afectivas por singularizarlo, el altar de Perla era importante también por razones más sociológicas. Era un buen ejemplo -quizás el más temprano localmente- de la creciente eclesificación de las devociones populares.

Perla y sus intentos de movilización de recursos

El templo de Perla puede ser productivamente concebido como una “organización de movimiento religioso” -que estaba yendo en la dirección de una eclesificación (otros templos, en Argentina y en otros países ya han recorrido el mismo camino, en ocasiones con más éxito todavía).

Como argumenté en otro trabajo (en el libro sobre la Santa Muerte editado por Alberto Hernández; ver también Fidanza y Galera 2012) la forma más usual del culto a San La Muerte en su región de origen, el N.E. argentino, ocurría en altares domésticos, con cuidadoras que podían -o no- darle una fiesta anual al santo a la que asistían parientes y vecinos. Algunas de estas cuidadoras podian también fungir como «curanderas» pero no parecían construir un colectivo de «devotos» que asistiera al templo con cierta frecuencia. Eran más bien espacios domésticos que sólo se abrían muy ocasionalmente a públicos mayores -generalmente de la vecindad. La excepción parece haber sido la «capilla» de la localidad de Empedrado (pueblo cercano a la ciudad de Corrientes), donde se construyó un espacio grande de devoción al santo, diferenciado de la casa de la dueña. Este altar, que realiza cada vez más multitudinarias fiestas todos los 15 de agosto, es ahora visto como la «meca» del culto a la cual los devotos esperan concurrir alguna vez en su vida.

En su altar/templo, Perla tenía un rol mucho más protagónico y activo que el de las «tradicionales» cuidadoras del santo del interior. Ella era la principal mediadora entre los devotos y el santo, no sólo proveyendo un espacio de festividades anuales, sino también de devoción personal y consulta accesible casi cada día de la semana. Se preocupaba constantemente por la obtención de recursos (humanos, materiales, simbólicos) para el culto. Había creado una red de capillas del santo interconectadas mediante la circulación de recursos (y en ocasiones, devotos) de las más ricas a las más pobres. Sostenía o colaboraba financieramente con cinco altares en pueblos pequeños del NE argentino, y además concurría asiduamente a otros dos en el Gran Buenos Aires. En uno brindaba consultas semanales (porque la dueña no lo hacía) y en el otro era una invitada distinguida en cada fiesta del santo, a la cual llegaba con varios de los miembros de su templo. Intentaba también buscar nuevos fieles para el culto, y puso un gran empeño en la legitimación social del mismo.

Perla no sólo proveía un lugar espiritualmente y mágicamente privilegiado, poderoso y accesible para el culto, sino que además era la principal intérprete del santo para sus devotos. Determinaba las soluciones posibles a los problemas de los devotos/clientes a través de charlas prolongadas con ellos o mediante la tirada de cartas. Además, en (raras) ocasiones podía ver al santo, o (más fácilmente) escucharlo. Realizaba un contrato con el promesero, que se comprometía a aportar determinada cantidad de dinero cada mes a cambio de los favores del santo -la cantidad de dinero donada variaba de acuerdo con los recursos con que contaba el devoto. Estas retribuciones mensuales eran denominadas cumplimientos. Dada la irregularidad de la asistencia de los devotos al templo -de la cual se lamentaba siempre- es difícil creer que estas contribuciones fueran sostenidas y continuas, pero revelan un intento de crear una base de devotos y recursos estables. Además de los consejos que brindaba a sus devotos, les daba también distintas oraciones para determinados propósitos, estampitas bendecidas del santo y realizaba frecuentes curaciones a los devotos frente a su altar.

Perla cuidaba y estimulaba la concurrencia al templo, porque sólo con las contribuciones monetarias y materiales de los devotos se hacía posible la subsistencia del mismo. Quienes no hacían los cumplimientos mensuales dejaban la suma de dinero que podían/querían por las tiradas de cartas y las curaciones. Perla también ponía a la vente bonos y rifas dos o tres veces por año. Con este dinero se pagaban las expensas del departamento, la luz y el gas, las velas para el altar, así como las telas que lo decoraban y las capas de las innumerables figuras de San La Muerte que lo constituían. Los giros que Perla realizaba a los «santuarios pobres» en el Chaco eran mensuales. Con ellos los santuarios arreglaban los altares, construían baños, compraban sillas o, simplemente, subsistían las cuidadoras más ancianas (las abuelas, como se las denominaba). También enviaba alimentos no perecederos y juguetes para los niños que iban a esos templos.

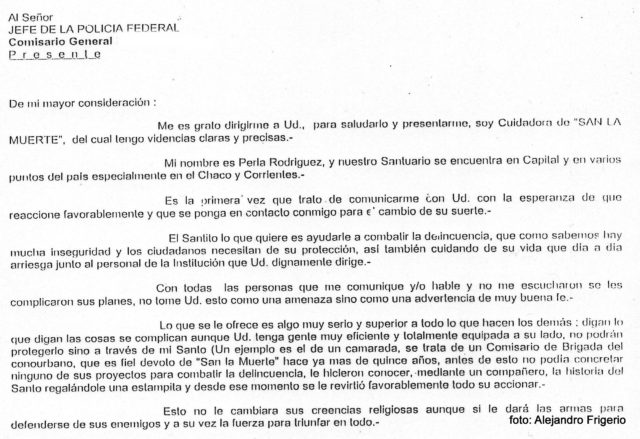

Un intento notable de Perla por conseguir recursos para el templo fue el de escribir cartas a personas reconocidas de la cultura, el deporte o a funcionarios, ofreciéndoles la ayuda del santo. Afirmando haber tenido videncias del santo que les ordenaba contactarlos, los invitaba a visitar el templo, y a colaborar con el mejor conocimiento y difusión del culto. Entre otros, les escribió al director técnico de la selección nacional («mis Santitos Sagradísimos De La Muerte me dieron que que lo invitara a Ud. para que lo visitara en su Templo«), al jefe de policía («El Santito lo que quiere es ayudarle a combatir la delincuencia….así también cuidando de su vida que día a día arriesga…«), y a una famosa animadora de la televisión. Esta última había sido cliente de ella cuando tiraba las cartas (y todavía no se dedicaba full-time a cuidar el altar de San La Muerte) y Perla le adjudicaba su éxito posterior a la ayuda del santo («El Santito, por la ayuda que te dio y te dará, solamente te pide difusión para su Culto, y ayuda para sus Altares más pobres..«). Las misivas iban acompañadas de una estampita del santo, y una breve historia del culto, así como la dirección y teléfono del templo. Que yo sepa, ninguna encontró eco por parte de quienes las recibieron. Perla, de todas maneras, insistía, porque era el santito mismo quien se lo pedía.

Además de su prédica constante normalizando la práctica del culto, desligándola de actividades delictivas, el esfuerzo más importante por legitimar el templo fue un intento de inscripción del mismo como una asociación religiosa dentro del Registro Nacional de Cultos No Católicos (ver Fidanza y Galera 2014). En su presentación, Perla consignó que los objetivos religiosos del templo serían «Difundir el culto a San La Muerte, como intermediario ante Dios Todopoderoso a través de la oración y brindar ayuda espiritual a quien lo necesite». También consignó objetivos «culturales»: «Difundir aspectos de la cultura y el folklore del noreste argentino. Esto a través de charlas, conferencias, reuniones, obras de teatro, danzas, películas, etc. »

La respuesta del Registro, sin embargo, al denegarle la inscripción, fue sumamente crítica y reveladora de lo que esa oficina estatal considera una asociación o comunidad religiosa válida:

«La inscripción en el Registro Nacional de Cultos requiere un mínimo de organización, estructura e identidad social, lo que claramente no ocurre con la peticionante, que es el intento de una persona o, en el mejor de los casos, de un pequeño grupo de personas, de apropiarse de una superstición popular preexistente, …. Por sus características, esa superstición es imposible de encasillar en una comunidad o encuadrar dentro de una normatividad o sujetar su existencia a moldes jerárquicos. La “fundadora” tampoco demuestra vinculación alguna de la entidad que desea constituir, con sede en una casa de departamentos de la Capital Federal, con la práctica del denominado culto ni con adeptos residentes en zonas del interior del país. (…)… quienes se presentan lo definen como un culto pagano, sin dogmas, sin ritos, sin ministros, susceptible de ser practicado por todas las personas sin importar su pertenencia a una determinada confesión. …. Todo lo cual ponen en duda si las formas asociativas en torno a semejantes creencias responde a las exigencias del bien común… (…) Resulta evidente que el objeto religioso no es suficiente para definir una comunidad o grupo religioso, ya que pretende difundir supersticiones cuyo estudio puede tener interés antropológico pero que nada tiene de auténticamente religioso.» (mis énfasis)

Preocupación final

Esta respuesta por parte del Estado argentino no debería sorprender, pero lo que sí es más preocupante es en qué medida prejuicios parecidos a éstos podrían estar afectando nuestros análisis académicos. Como dije, los nuevos «templos» o «altares» aparecen en las descripciones de estudios de caso, particularmente en las más recientes, y remito, nuevamente a la literatura sobre la Santa Muerte para el caso mexicano, a crónicas sobre el Gauchito Gil en Argentina o algún trabajo local sobre San La Muerte. Sin embargo, en la medida en que no logremos visualizar aún más conceptualmente la existencia, la agencia y la dinámica de estas agrupaciones (sin importar qué tan organizadas sean, ni por cuánto tiempo existan) e incorporarlas a nuestras teorizaciones, el subcampo de análisis de la «religiosidad popular» continuará siendo una recopilación de casos interesantes, o una reivindicación continua de lógicas y matrices culturales latinoamericanas. Nunca entenderemos adecuadamente la cualidad de «entre-medio» de la «religiosidad popular» que nos propone Reneé de la Torre.

[…] Quienes estudiamos religión nos debemos un replanteo de nuestras categorías y una mayor adecuación de nuestras definiciones y conceptualizaciones a la realidad empírica que observamos. Un caso muy pertinente es el de «curandera» (o «curandero»), una categoría folk que demasiado rápidamente convertimos en analítica. El carácter estigmatizante o peyorativo del término (que coloca al involucrado afuera de la medicina y de la religión, o sea de las «legítimas» artes de curar y de adorar) nos lleva a ignorar el carácter inequívocamente religioso de buena parte (o del total) de sus actividades. En base a naturalizadas e inexactas (o al menos incompletas) ideas de qué sería «religión» y qué «magia», pasamos por alto el hecho de que buena parte de las/os curanderas/os constantemente invocan a seres suprahumanos para beneficio de quienes a elles acuden, transmitiendo ideas muy claras acerca de cuáles son las características de esos seres suprahumanos y qué tipo de relaciones es deseable establecer con ellos. Cada vez más, estas curanderas o sanadores se convierten en mediadores privilegiados entre las personas y los santos de su devoción (como en este caso, San La Muerte). Por ello, son tanto agentes religiosos como de salud, aún cuando no mantengan a su alrededor una congregación estable de personas (aunque esto se va dando con mayor frecuencia, en la medida en que hay una creciente eclesificación de los santuarios de santos populares -como señalé en otra entrada de este blog). […]